古書は語る 〜館蔵の江戸文学資料を中心に〜

古文書は語る

目次

-

戦国時代の武将と伊勢の御師

-

伊勢の特権商人、角屋家

古筆切(こひつぎれ)や茶掛けの存在を見てもわかるように、日本には古人の残した筆蹟をむやみに珍重するという不思議なメンタリティがあるが、悪いことではない。たしかに、手紙や文書は、その時々の用途のために構えることなく書かれただけに、その時代や人、人間関係のあり方がそこからあぶり出されてくる。特に遠隔地間でやりとりされた手紙は、一般に内容が詳細で、より多くを語ってくれる。その意味からも、空間的に広がりのある活動をした伊勢の御師たちの資料は面白い。

朝倉家関係文書

名古屋大学神宮皇学館文庫所蔵、来田家旧蔵「朝倉家関係文書」(288.3/A)より。

伊勢御師西村家へ宛てた越前朝倉家関係者の書状6通(原本)。

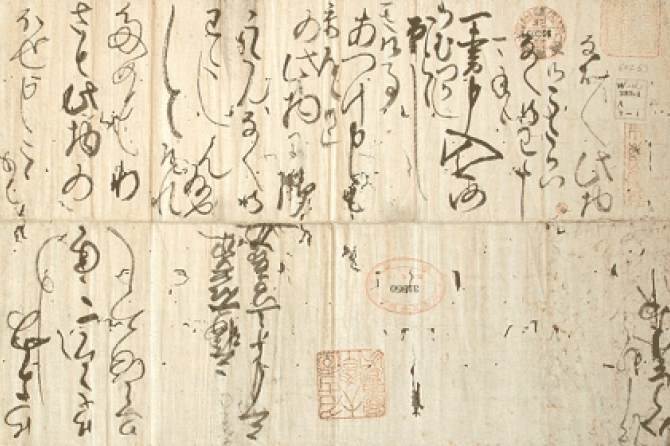

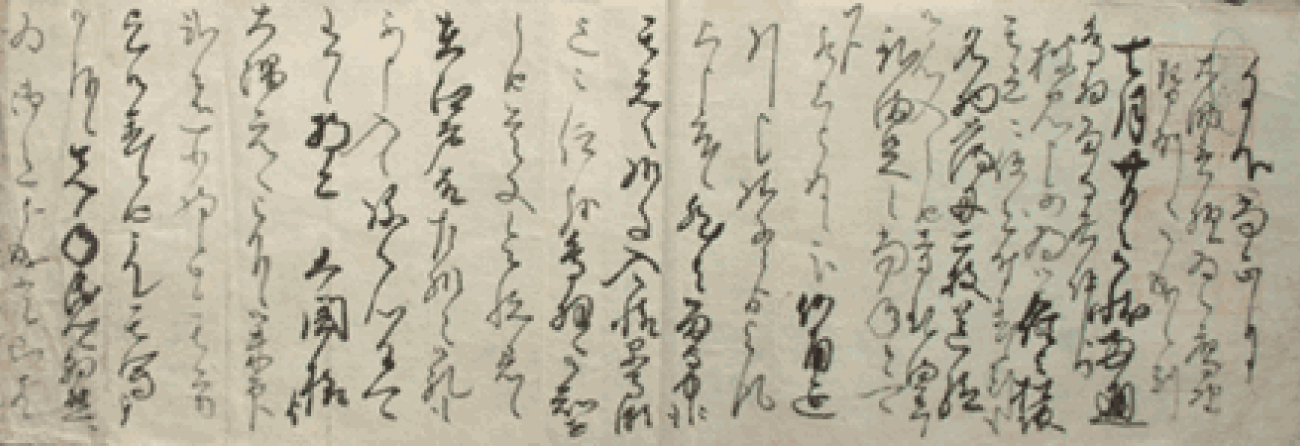

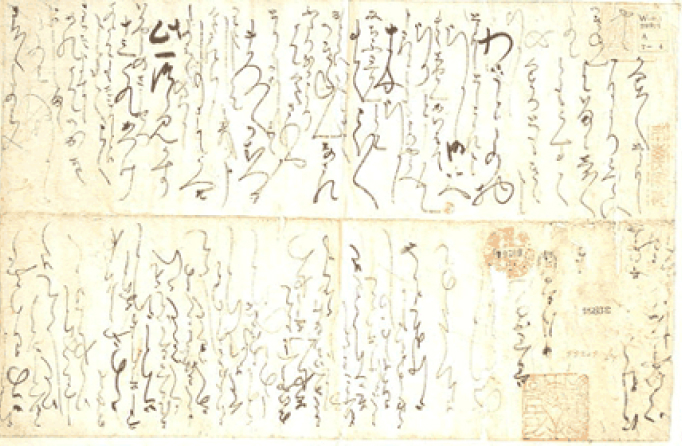

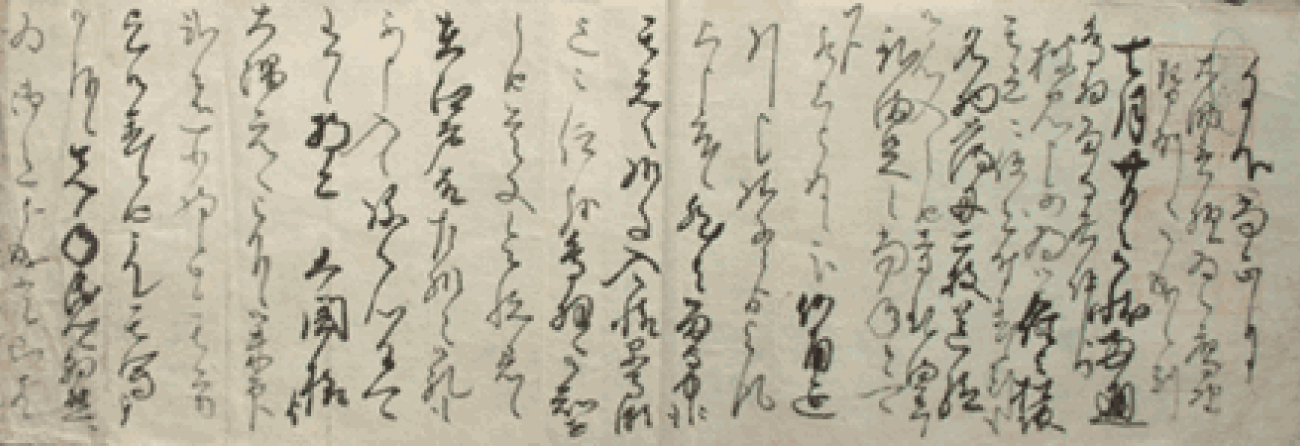

元亀4年(1573)10月3日付

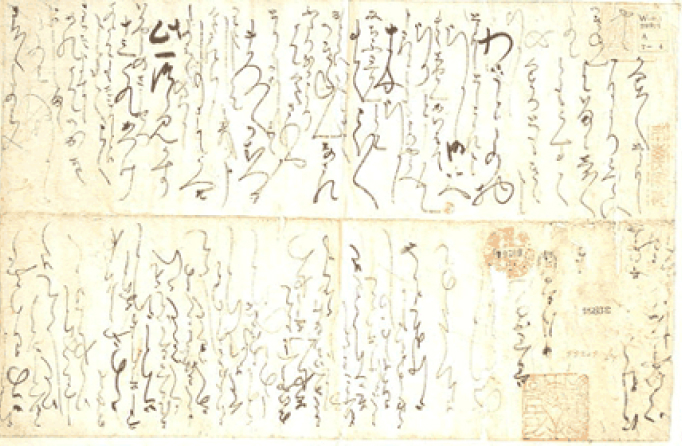

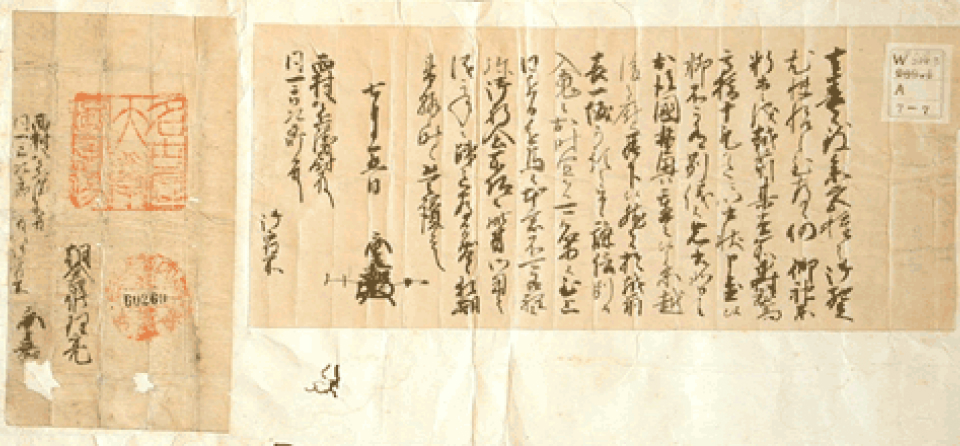

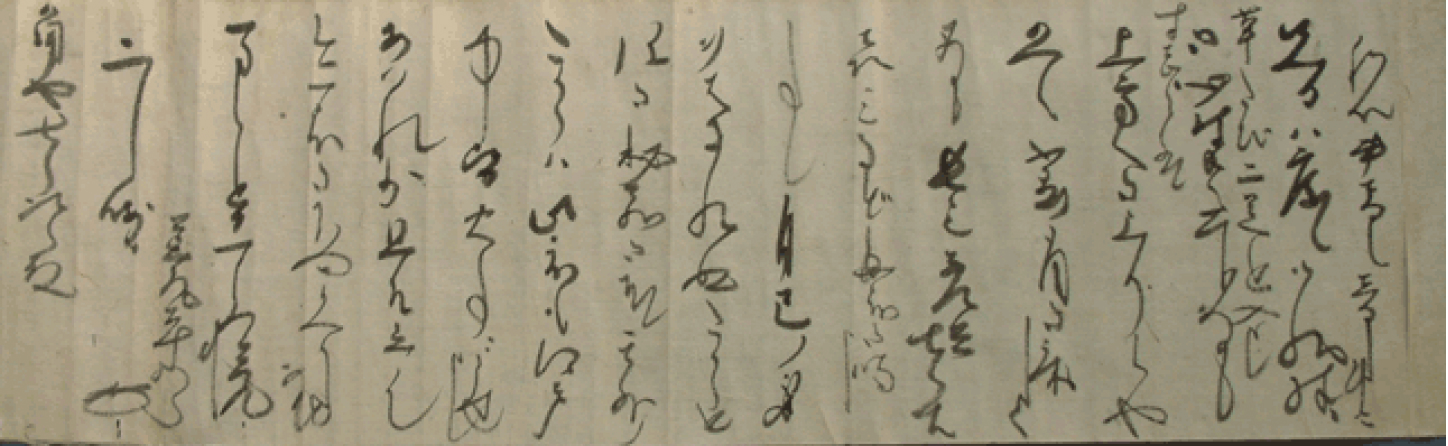

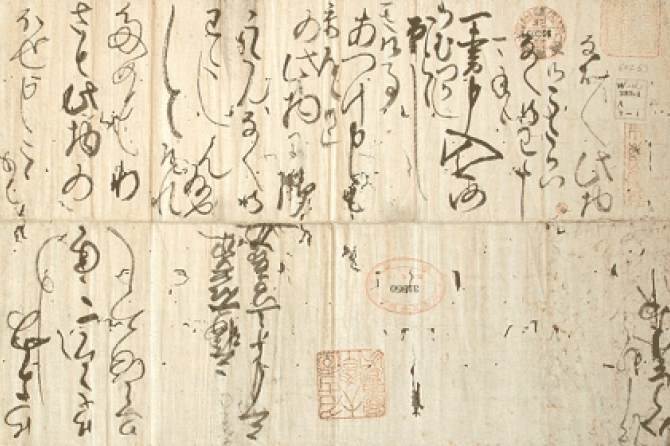

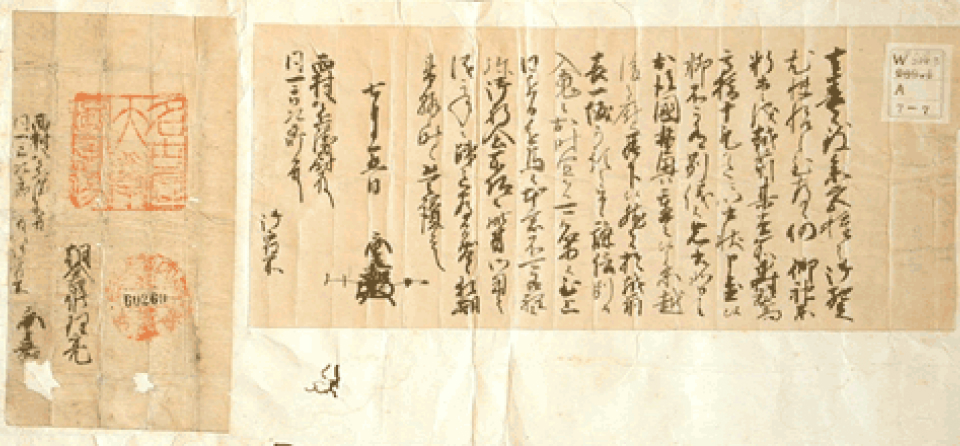

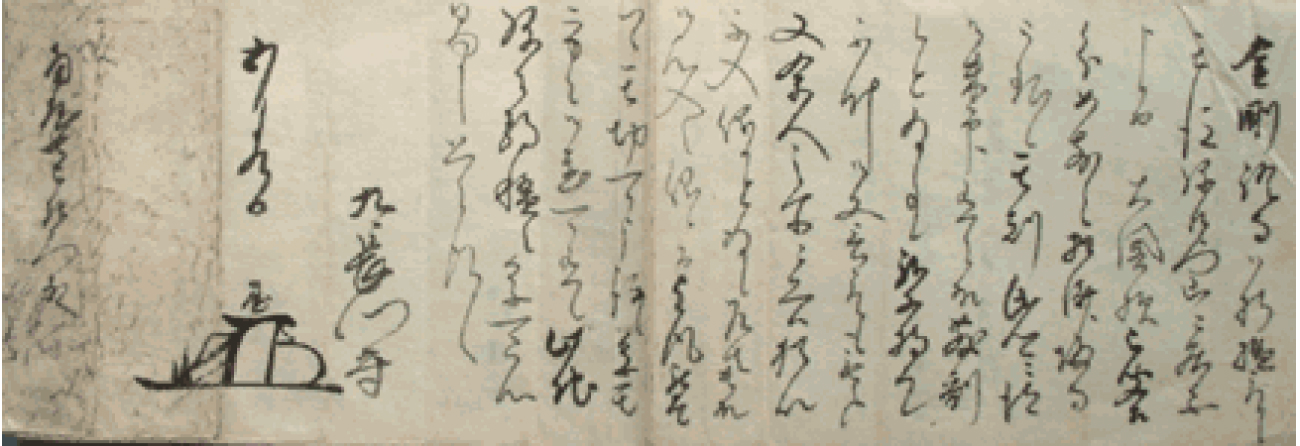

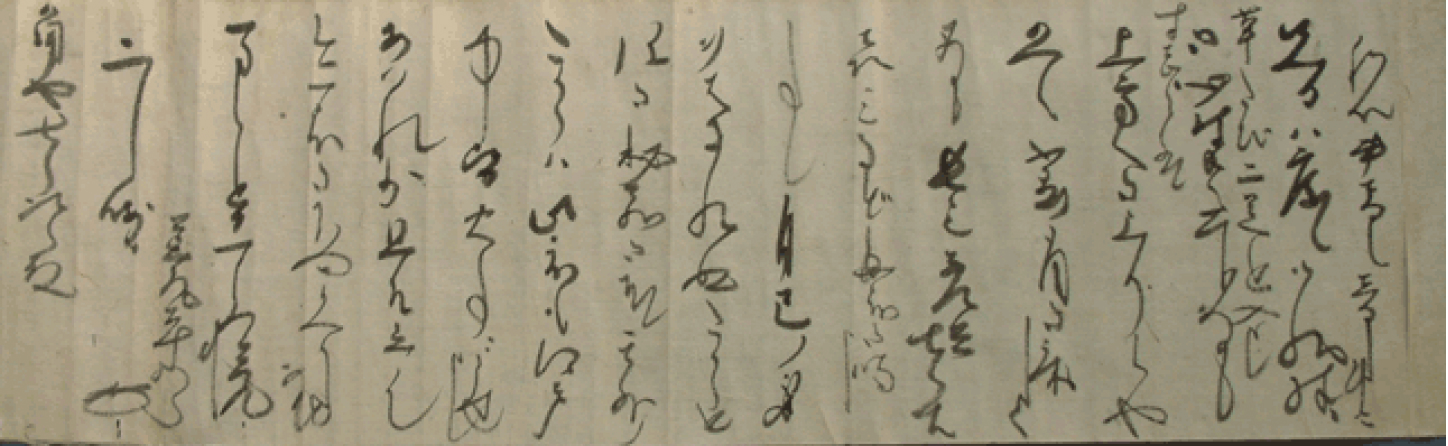

元亀4年(1573)10月3日付、にしむら八郎ひやうへ宛、太ひやうへうち(女筆)書状。

折紙(29.9x45.9cm)。この一包み数十三(銀塊か)を預けるので、将来この割り符を持った者に渡してもらいたいこと、「とらもし」は8月より煩い年を寄られたが、「うひゃうへ」「ちふさへもん」の「おとゝい」がいるので、2人の中より取りに行くこと、等を記す。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

折紙(29.9x45.9cm)。この一包み数十三(銀塊か)を預けるので、将来この割り符を持った者に渡してもらいたいこと、「とらもし」は8月より煩い年を寄られたが、「うひゃうへ」「ちふさへもん」の「おとゝい」がいるので、2人の中より取りに行くこと、等を記す。

元亀4年(1573)10月3日付、にしむら八郎ひやうへ宛、太ひやうへうち(女筆)書状。

本文の拡大

上段の翻字を見る

下段の翻字を見る

元亀4年(1573)3月16日付

3月16日付、にしむら八郎兵衛宛、三輪右兵衛書状。

折紙(30.4x45.9cm)。一昨年預けた物を使の者へ渡すよう依頼。①と②の書状は、戦乱時に伊勢の御師があたかもスイスの銀行の如く、財産の秘匿先としての機能を果たしていたことを思わせる。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

折紙(30.4x45.9cm)。一昨年預けた物を使の者へ渡すよう依頼。①と②の書状は、戦乱時に伊勢の御師があたかもスイスの銀行の如く、財産の秘匿先としての機能を果たしていたことを思わせる。

3月16日付、にしむら八郎兵衛宛、三輪右兵衛書状。

本文の拡大

上段の翻字を見る

下段の翻字を見る

元亀元年(1570)6月16日付

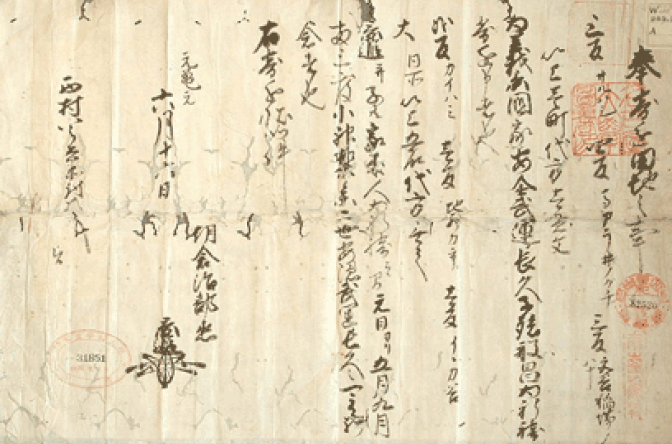

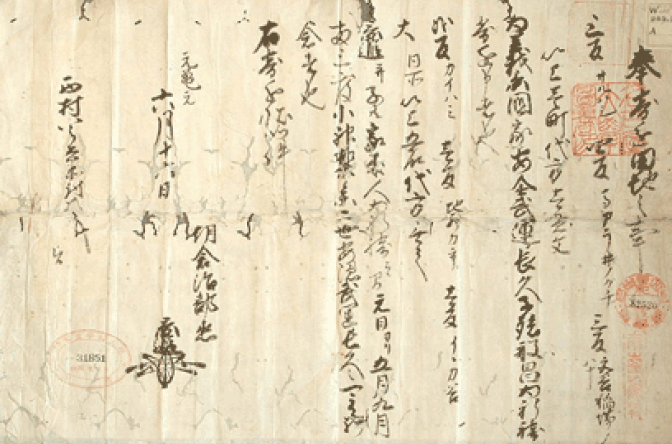

元亀元年(1570)6月16日付、西村八郎兵衛尉宛、朝倉治部丞景遐(花押)寄進状。

朝倉義景一族の武運長久を祈願した寄進状。本文全文「奉寄進田地之事/三反〈サルハシ〉 四反〈馬アラ井ノクチ〉 三反〈宮谷稲場ノ八十〉/以上壱町代方壱貫文/為義景国家安全武運長久子孫般昌為祈祷寄進申者也/弐反〈カイハミ〉 壱反〈地蔵カ市〉 壱反〈イヽカ谷〉/大〈同所〉 以上五石代方無之/景遐并子共家来人為祈祷ニ候間元日ヨリ五月九月両三度小神楽参二世安穏武運長久之可有祈念者也/右寄進状如件」。竪紙(29x44cm)。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

朝倉義景一族の武運長久を祈願した寄進状。本文全文「奉寄進田地之事/三反〈サルハシ〉 四反〈馬アラ井ノクチ〉 三反〈宮谷稲場ノ八十〉/以上壱町代方壱貫文/為義景国家安全武運長久子孫般昌為祈祷寄進申者也/弐反〈カイハミ〉 壱反〈地蔵カ市〉 壱反〈イヽカ谷〉/大〈同所〉 以上五石代方無之/景遐并子共家来人為祈祷ニ候間元日ヨリ五月九月両三度小神楽参二世安穏武運長久之可有祈念者也/右寄進状如件」。竪紙(29x44cm)。

元亀元年(1570)6月16日付、西村八郎兵衛尉宛、朝倉治部丞景遐(花押)寄進状。

本文の拡大

翻字を見る

元亀元年(1570)7月5日付

7月5日付、西村八郎兵衛尉・同一郎次郎宛、朝倉修理亮景嘉(花押)書状。

「...先書如申候於彼国再興遅々候之条越後之府へ罷下候然者於越前表一城可預之旨候謙信別而入魂候於時宜者可御心安候至上□近日進馬候本意不可有程候弥御祈念所仰候...」とある書状。切り封の跡ある巻紙(12x28.3cm)、元の包紙(16.5x8.9cm)を付す。いかにも戦乱の時代の伝達を思わせる小巻紙の書状。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

「...先書如申候於彼国再興遅々候之条越後之府へ罷下候然者於越前表一城可預之旨候謙信別而入魂候於時宜者可御心安候至上□近日進馬候本意不可有程候弥御祈念所仰候...」とある書状。切り封の跡ある巻紙(12x28.3cm)、元の包紙(16.5x8.9cm)を付す。いかにも戦乱の時代の伝達を思わせる小巻紙の書状。

7月5日付、西村八郎兵衛尉・同一郎次郎宛、朝倉修理亮景嘉(花押)書状。

本文の拡大

翻字を見る

元亀3年(1572)12月18日付

折紙⑤(29x40.8cm) ⑥(28x40.9cm)。題⑤「進上申下(外)宮御くう之事」⑥「進上申内宮御くう之事」。27歳の景政による、年々の「はつらいへいゆう」(煩い平癒)においては1石5斗を永代進上する旨の祈念依頼状。伊勢の外宮と内宮宛。神を相手に、やや契約的な文言である点が面白い。

元亀3年(1572)12月18日付、

天照大神八郎夫宛、景政書状。

詳しく見る

本文の説明

折紙⑤(29x40.8cm) ⑥(28x40.9cm)。題⑤「進上申下(外)宮御くう之事」⑥「進上申内宮御くう之事」。27歳の景政による、年々の「はつらいへいゆう」(煩い平癒)においては1石5斗を永代進上する旨の祈念依頼状。伊勢の外宮と内宮宛。神を相手に、やや契約的な文言である点が面白い。

元亀3年(1572)12月18日付、天照大神八郎夫宛、景政書状。

本文の拡大

翻字を見る

元亀3年12月18日付、天照大神

八郎夫宛、景政書状。

詳しく見る

本文の説明

折紙⑤(29x40.8cm) ⑥(28x40.9cm)。題⑤「進上申下(外)宮御くう之事」⑥「進上申内宮御くう之事」。27歳の景政による、年々の「はつらいへいゆう」(煩い平癒)においては1石5斗を永代進上する旨の祈念依頼状。伊勢の外宮と内宮宛。神を相手に、やや契約的な文言である点が面白い。

元亀3年12月18日付、天照大神八郎夫宛、景政書状。

本文の拡大

翻字を見る

納所勘定帳

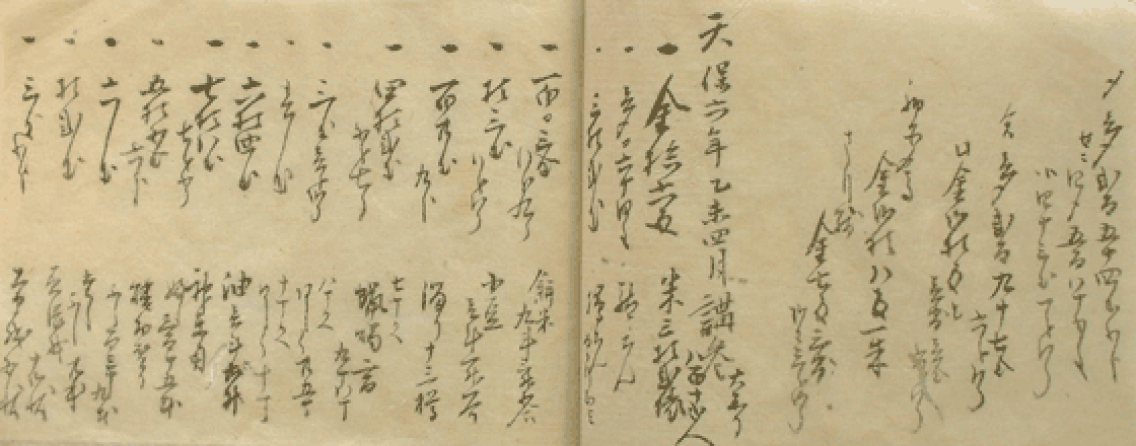

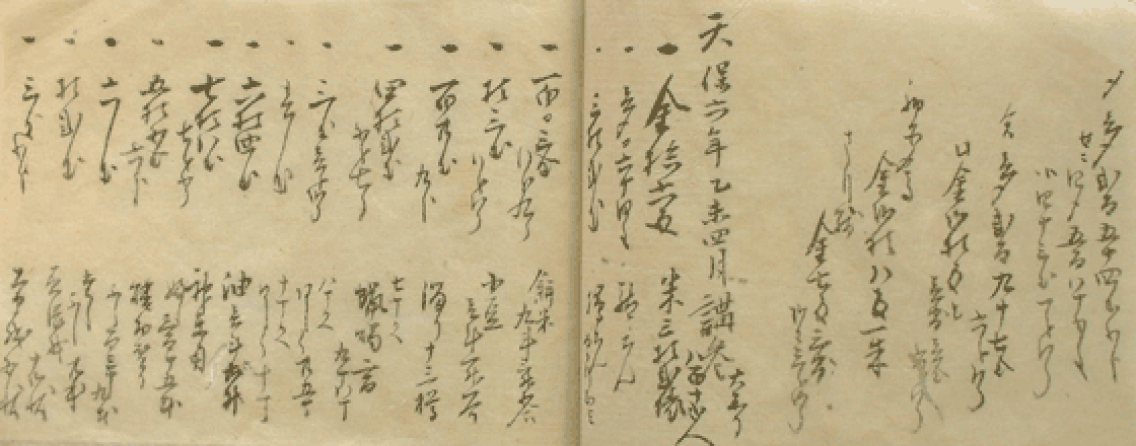

御師の勘定帳『納所勘定帳』 写本 中本横帳綴2冊 (神宮皇学館文庫 175.8/N)

御師の大主織部が参宮人の接待の収支を記した帳面。天保・弘化年間のもの。天保6年(1835)4月の分には「大参り/八百十弐人」とあり、「金拾六両 米三拾弐俵」「百八拾五匁八分一厘 八百甚青物代」「金六拾六両八匁四分九厘 うをや太郎右衛門」以下大量の食料品等の買い物をしている。伊勢の御師が大人数の参詣人を切り盛りする様子は、西鶴の『西鶴織留』巻4の3に活写されている。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

御師の大主織部が参宮人の接待の収支を記した帳面。天保・弘化年間のもの。天保6年(1835)4月の分には「大参り/八百十弐人」とあり、「金拾六両 米三拾弐俵」「百八拾五匁八分一厘 八百甚青物代」「金六拾六両八匁四分九厘 うをや太郎右衛門」以下大量の食料品等の買い物をしている。伊勢の御師が大人数の参詣人を切り盛りする様子は、西鶴の『西鶴織留』巻4の3に活写されている。

御師の勘定帳『納所勘定帳』 写本 中本横帳綴2冊 (神宮皇学館文庫 175.8/N)

本文の拡大

翻字を見る

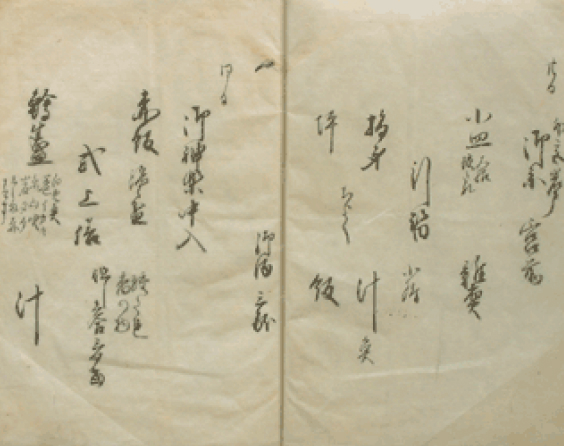

大々御神楽献立帳

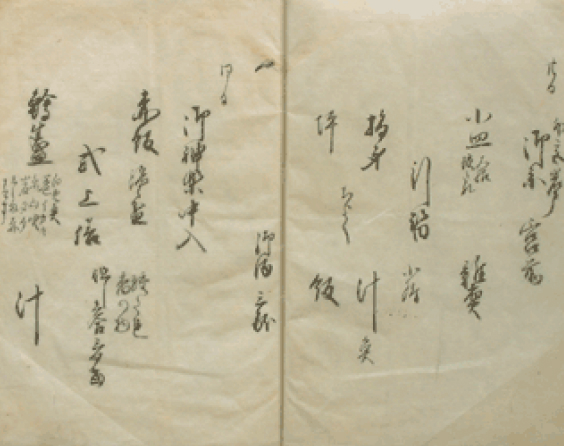

御師の宿の献立帳『大々御神楽献立帳』 大本仮綴1冊 (神宮皇学館文庫385.2/D)

文政13年(1830)閏3月、某御師が参宮人に供した料理の献立。2日目の夕飯は三ノ膳まで付いた本格的なもの。御師の宿の食事は格安なことで有名であった。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

文政13年(1830)閏3月、某御師が参宮人に供した料理の献立。2日目の夕飯は三ノ膳まで付いた本格的なもの。御師の宿の食事は格安なことで有名であった。

御師の宿の献立帳『大々御神楽献立帳』 大本仮綴1冊 (神宮皇学館文庫385.2/D)

本文の拡大

翻字を見る

角屋家文書

名古屋大学神宮皇学館文庫所蔵「角屋家文書」(288.3/Ka)より。角屋家は伊勢大湊の廻船業者。天正10年(1582)の本能寺の変の際、たまたま堺に滞在中の家康は急遽、伊賀路を越えて帰国しようとしたが、土一揆に阻まれた。角屋がその窮地を救い、柴船にかくまい、伊勢白子より尾張常滑まで家康を送り届けた。その功により、代々の将軍より諸国諸湊への出入りの諸役を免許される朱印状を下付された。

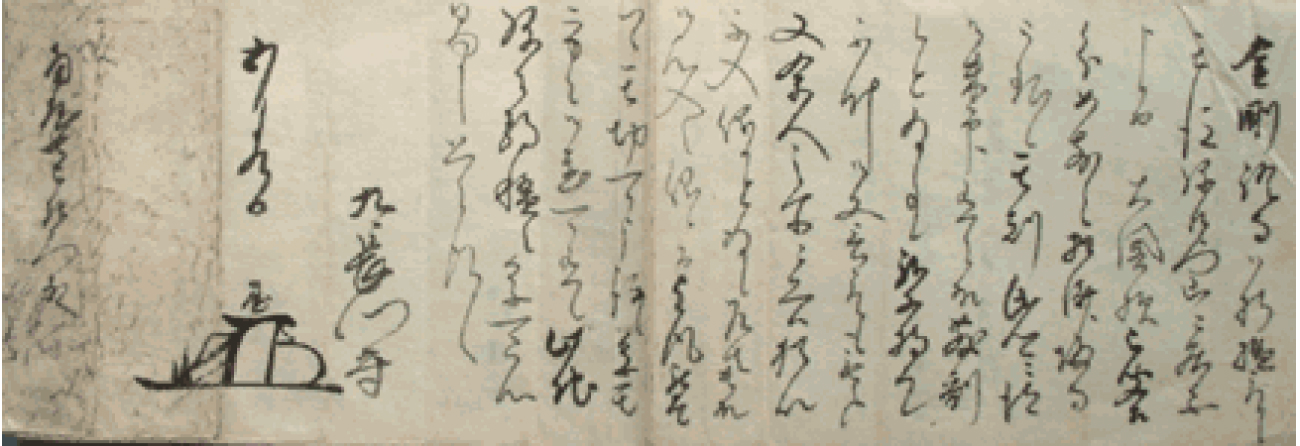

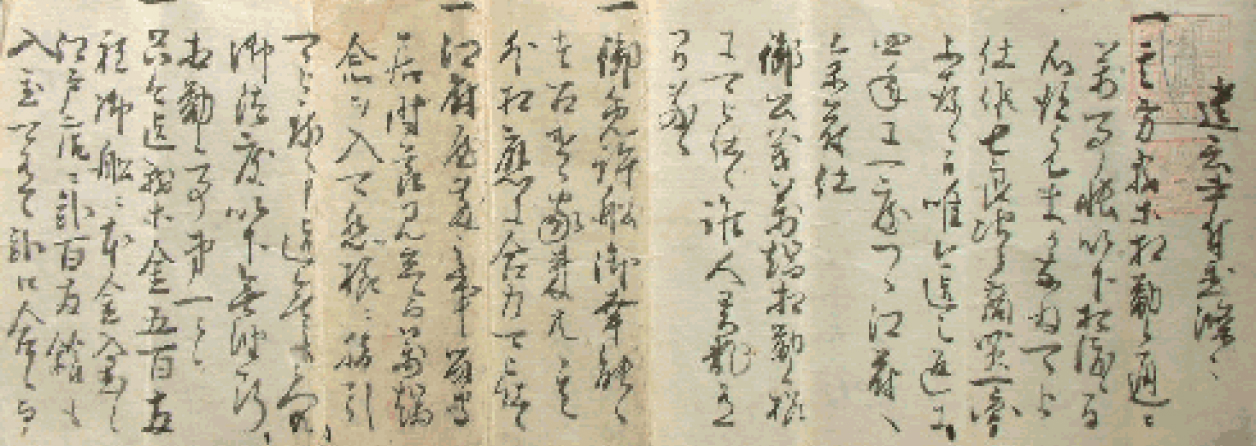

近世前期、5月23日付

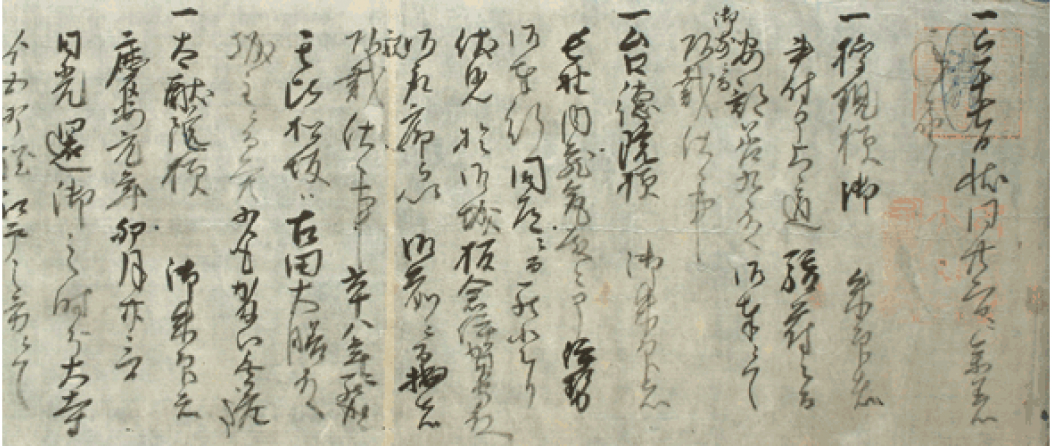

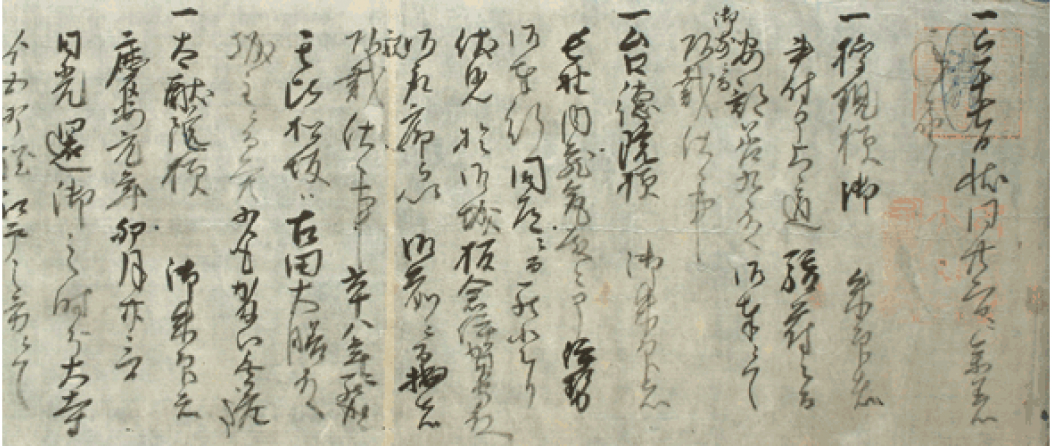

近世前期、5月23日付、角屋七郎二郎・同八郎兵衛宛、同江由(3代七郎次郎忠祐)書状(控えか)。

巻紙(16.7x151cm)。在江戸の角屋七郎二郎らに対し、権現様・台徳院様・太猷院様・厳有院様の代々より御朱印を頂戴した際の次第を書き上げる。特に太猷院(家光)に直訴の一件は本人の体験に基づくもので詳細。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

巻紙(16.7x151cm)。在江戸の角屋七郎二郎らに対し、権現様・台徳院様・太猷院様・厳有院様の代々より御朱印を頂戴した際の次第を書き上げる。特に太猷院(家光)に直訴の一件は本人の体験に基づくもので詳細。

近世前期、5月23日付、角屋七郎二郎・同八郎兵衛宛、同江由(3代七郎次郎忠祐)書状(控えか)。

本文の拡大

翻字を見る

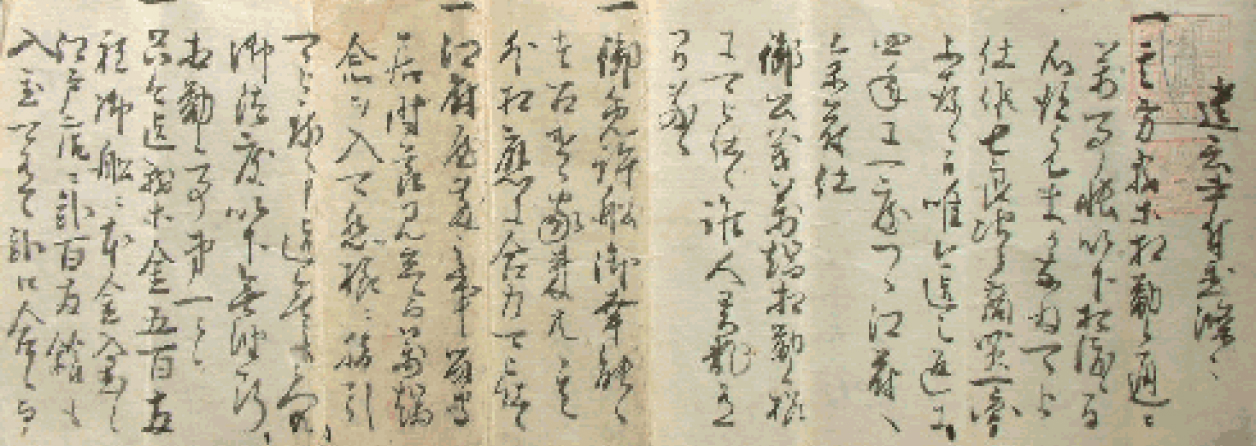

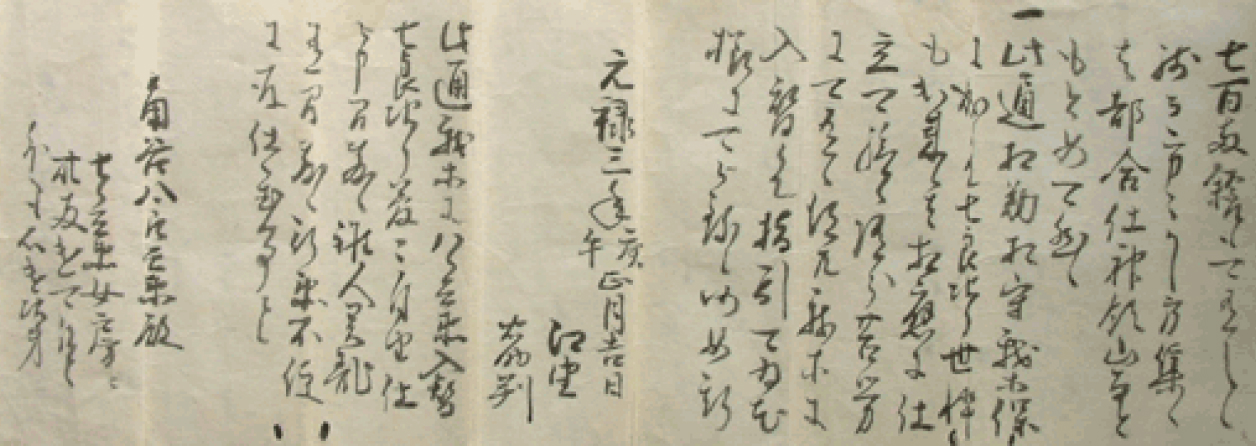

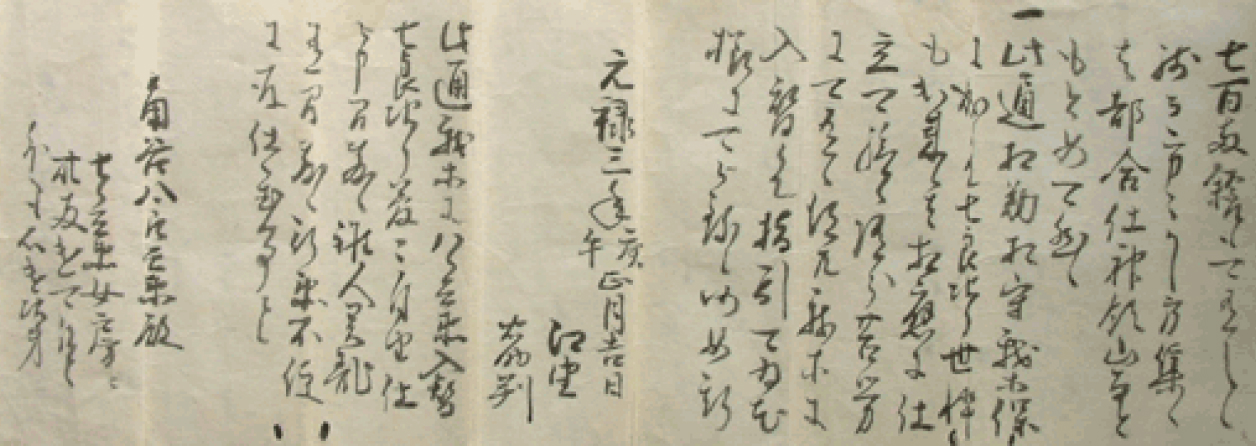

元禄3年(1690)正月吉日付

元禄3年(1690)正月吉日付、角屋八郎兵衛宛、江由忠助遺言状(写し)。

折紙(34x46.2cm)。万事帳以下相渡すこと、今まで通り4年に1度ずつ江戸へ参府して御公儀万端勤めるべきこと、都合700両余を残すこと、等。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

折紙(34x46.2cm)。万事帳以下相渡すこと、今まで通り4年に1度ずつ江戸へ参府して御公儀万端勤めるべきこと、都合700両余を残すこと、等。

元禄3年(1690)正月吉日付、角屋八郎兵衛宛、江由忠助遺言状(写し)。

本文の拡大

翻字を見る

本文の拡大

翻字を見る

近世初期、5月9日付

近世初期、5月9日付、角屋七郎左衛門宛、九長門守守隆書状(写し)。

折紙(33.8x48.4cm)。九鬼守隆(鳥羽城主。寛永9年(1632)没)の書状。 早い時代の写し。所々に写し崩れ(転写時に生ずる運筆ミス)が見られる。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

折紙(33.8x48.4cm)。九鬼守隆(鳥羽城主。寛永9年(1632)没)の書状。 早い時代の写し。所々に写し崩れ(転写時に生ずる運筆ミス)が見られる。

近世初期、5月9日付、角屋七郎左衛門宛、九長門守守隆書状(写し)。

本文の拡大

翻字を見る

本文の拡大

翻字を見る

近世前期、2月晦日付

近世前期、2月晦日付、角や七郎次郎宛、荒尾平八郎書状。

巻紙(15.5x50.1cm)。荒尾平八郎久成(幕臣。延宝2年(1674)没、73歳)の書状。書中に「自己ノ身ヲはなれぬたからを弥御秘蔵御尤候其外ノたからハ此度も江戸中皆火事ニうせ申候」とあり。

詳しく見る

詳しく見る

本文の説明

巻紙(15.5x50.1cm)。荒尾平八郎久成(幕臣。延宝2年(1674)没、73歳)の書状。書中に「自己ノ身ヲはなれぬたからを弥御秘蔵御尤候其外ノたからハ此度も江戸中皆火事ニうせ申候」とあり。

近世前期、2月晦日付、角や七郎次郎宛、荒尾平八郎書状。

本文の拡大

翻字を見る