古書は語る 〜館蔵の江戸文学資料を中心に〜

書物は語る

目次

-

書き入れ(識語)は語る

-

表紙裏からの贈り物

-

御師の学芸(その1)

-

御師の学芸(その2)

前近代の古書の魅力は、一つ一つの顔が違っていることにある。写本はもちろんのこと、刊本であっても、一度に刷られる部数が少なかったために、全く同じ書誌的特徴を備えた本というのは滅多にない。本そのものに加え、書き入れや伝来など、その本を過去に享受した人々の痕跡も、時に多くを語ってくれる。

『宇治拾遺物語』

刊本 半紙本15冊 万治2年(1659)、林和泉掾(洛陽今出川書堂)刊の流布刊本。

「物集家図書印」の印記あり。 (小林文庫 913.41/U)

明治の国文学者で東京帝国大学教授、個人の力で百科事典『広文庫(こうぶんこ)』の編纂を成し遂げた物集(もずめ)高見(たかみ)(1847-1928)の旧蔵書。随所に朱の傍線や見出しが書き込まれており、『広文庫』の編纂に使用された本である。このような書き入れを施すためには、古書を入手することが必要で、その結果、物集家は経済的に窮地に追い込まれた。『広文庫』の姉妹編『群書索引』の自序によれば、「しもと笞と執る債鬼」が家具や調度を押収、さらに数万の蔵書に封印を施し競売に付そうとしたという。その状況を「誰れか今日を文明なりと謂ふ、文明の日、豈にかゝる醜類を生ぜんや」と悲痛の念を吐露している。なお、本書には外に「晶子」の蔵書印もあり、後に歌人の与謝野晶子の所蔵に帰したことが知られる。

詳しく見る

詳しく見る

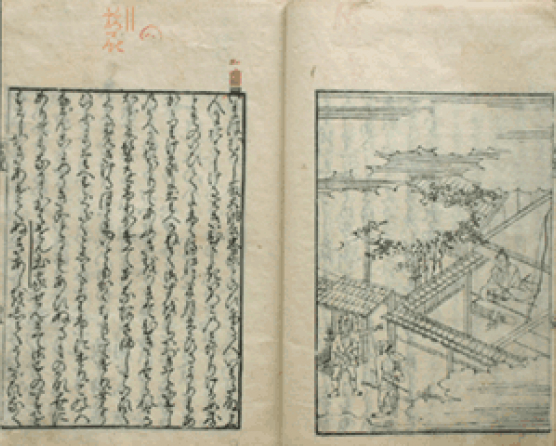

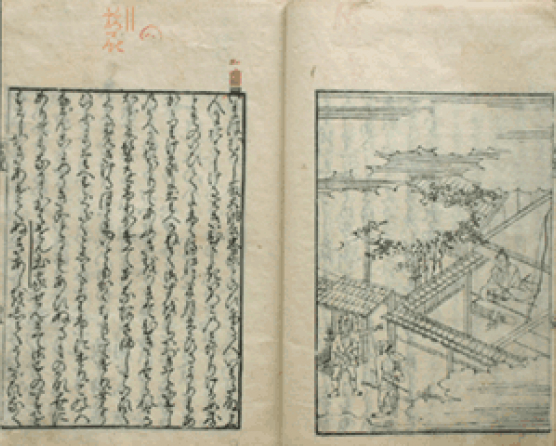

挿絵の拡大

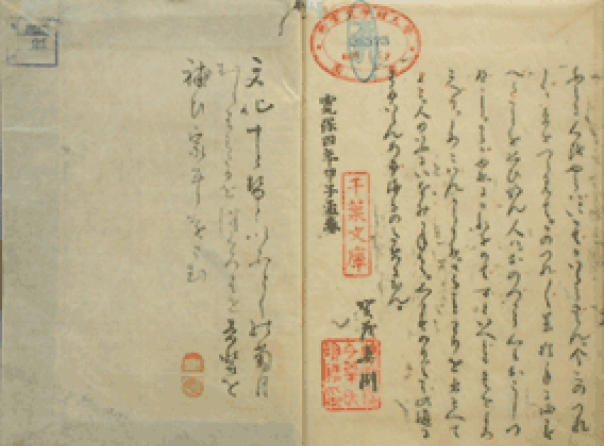

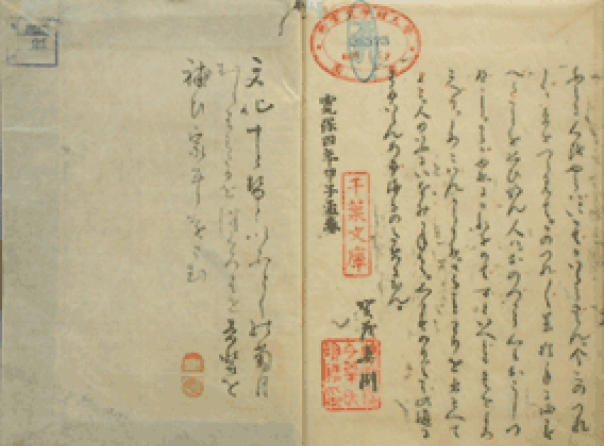

『つれづれ草拾遺』

刊本 半紙本1冊 朗如著、徒然草をまねた和文随筆で、寛保4年(1744)孟春奥。

(神宮皇学館文庫 914.45/T)

江戸時代後期の戯作者、式亭三馬の旧蔵書入本で、自筆識語「県居翁の跋ありて殊に秘蔵せり」(見返)、「文化十とせといふとしの菊月むしばみたるをつくろはせ表装を補ひ家にをさむ(朱印「三」「馬」)」(巻末)とある。本文に丁寧な虫直し補修があり、昔の人が書物をいかに大切にしたかが知られる。印記「式亭」「尚古斎所蔵」「擁書楼千葉氏珍蔵記」「千葉文庫」。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

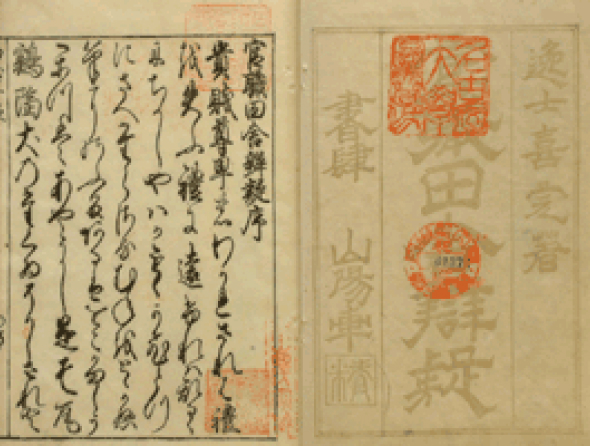

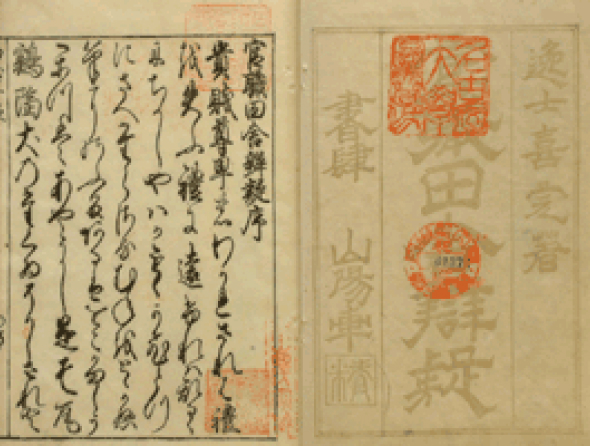

『田舎弁疑』

刊本 半紙本4巻合2冊 北京散人宵雨軒、すなわち浮世草子作家、月尋堂著の有職故実解説書。

(神宮皇学館文庫 210.09/Ka)

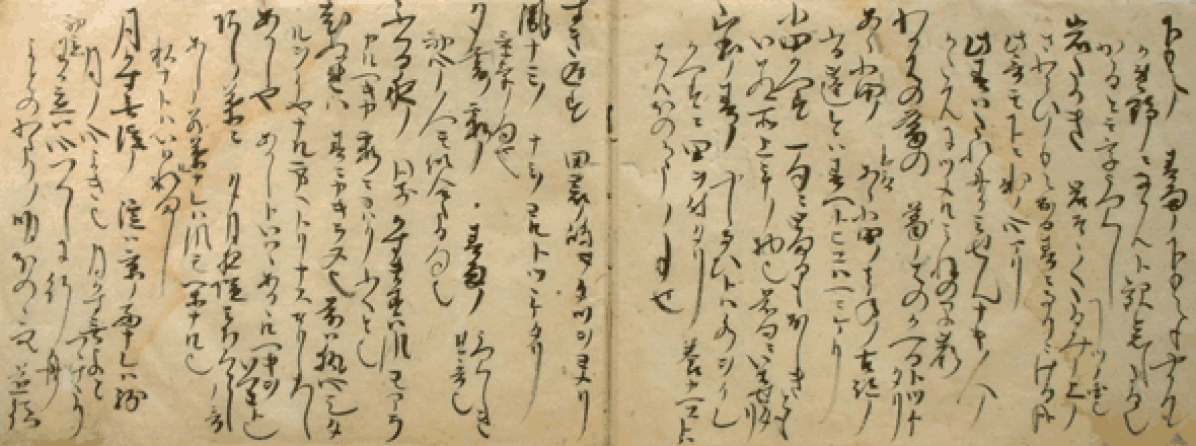

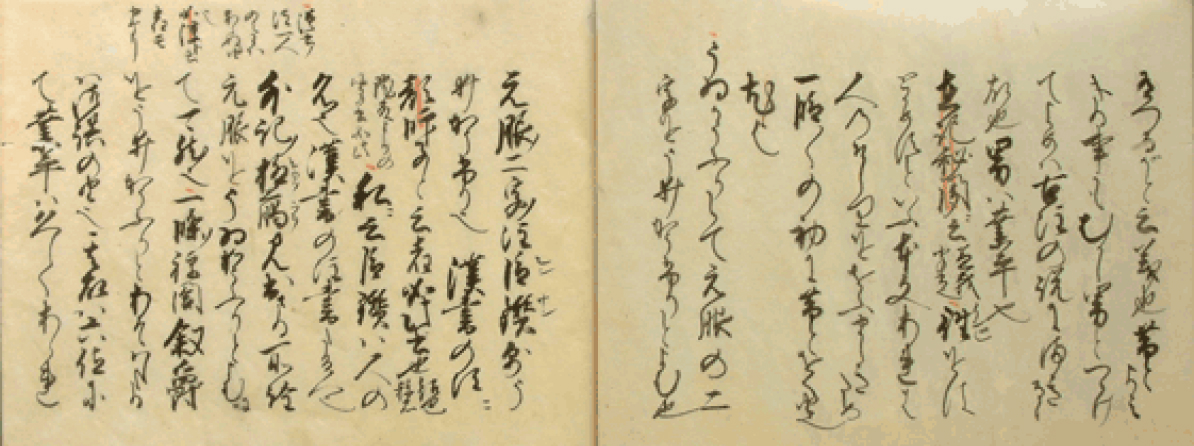

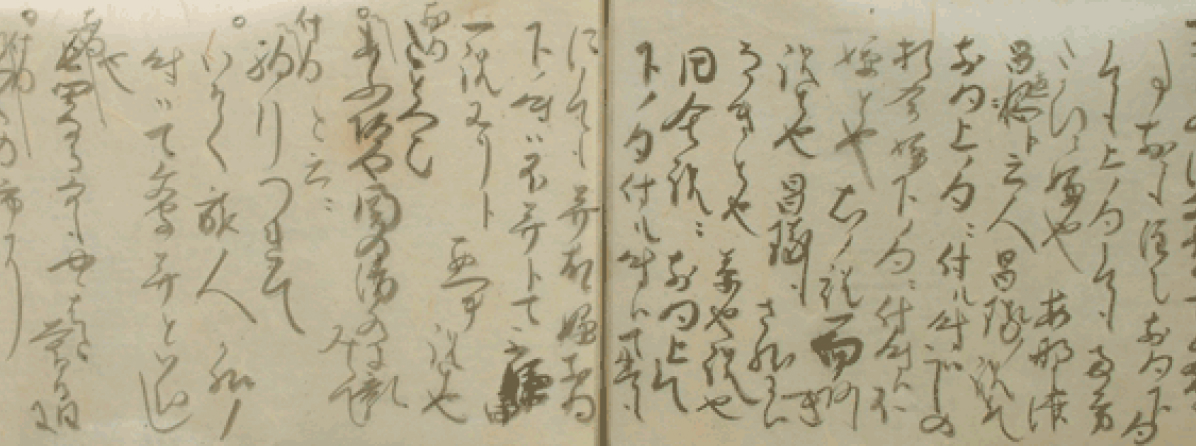

宝永8年(1711)季春、須原屋茂兵衛(江戸日本橋南一町)・橘屋次兵衛(京三条大和大路)刊。名古屋大学神宮皇学館文庫本書誌調査の過程で、その2冊目後表紙の裏面に、次の反古が貼り付けられているのに気付いた(写真は裏焼き)。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

挿絵の拡大

- 三ノ巻おく半絵

- 山家の炭売ちぎに懸りて

- ゆびなどをさしてあらそふ

- てい炭問やのてい

- すみ俵もあり

- そのカド門を乞食のいざり大釜

- をかづき行てい

- 何も見合に御書可被下候

版元から出た反古で、一読、絵師に描いてもらう本の挿画の絵組について、おそらく作者が版元に指示した書面と思われる。そして、これに相当する挿画をもつ本が、たまたま名古屋大学に所蔵されていた。『鎌倉比事』が、それにあたる。

『鎌倉比事』(かまくらひじ)

刊本 大本6巻6冊(うち巻6欠)

(岡谷文庫 913.52/G)

月尋堂作の浮世草子で、宝永5年(1708)3月、橘屋次兵衛(洛東大和大路)刊。西鶴の『本朝桜陰比事』にならった裁判小説で、その巻3の6「男は裸十六貫目」の挿画である。ちなみに、指示書後半の「乞食」云々は、巻3の8「思ひよらぬ力こぶ」に相当する場面があり、別章の挿画を1図の中に描くことが異例なので、これは採用されなかったのだろう。 浮世草子の挿画指示書というのは、恐らくこれ以外には知られていないのではなかろうか。これにより、極めて大ざっぱな指示で挿画が出来たことがわかる、貴重な資料である。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

御師の学芸(その1)

名古屋大学神宮皇学館文庫は、神宮御師であった来田家の旧蔵資料を中核としている。御師は全国に顧客(旦那場)を持ち、江戸時代になって急速に一般に広がった伊勢信仰の仲介役を果たした。彼らの活動は空間や階層を超えた広がりをもっており、その中から学問や文学の方面においても特異な活躍を見せる者もいた。来田家の人々はことに学芸に熱心で、その旧蔵資料は御師の活動を考える上で貴重な資料となっている。 ここに取り上げたのは、江戸時代中期の人、来田(藤原)有親(初名、親岑)が京都の有職故実家、速水房常に学んだことを跡付ける資料である。

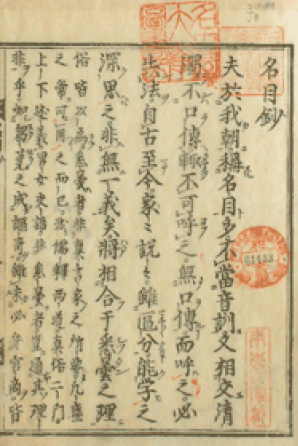

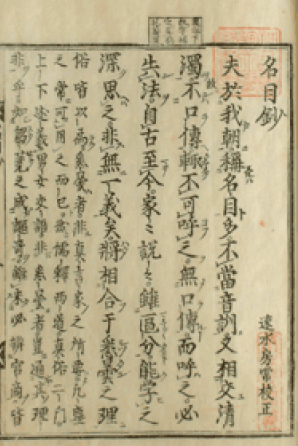

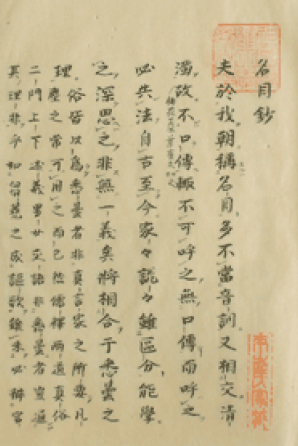

『名目鈔』(原題簽「禁中名目鈔」)

①は近世初期、洛陽林和泉掾時元刊の流布刊本で、寛保3年(1743)に来田氏が、速水房常所持本に基づいて、朱書で校訂を書き入れた本。

いっぽう、②は①の板木に入木(いれぎ)でもって一部改刻を施した、近世中期後印本で、速水房常による校訂本である。改刻漏れを来田氏が朱書で補っている。

③は『名目鈔』の詳細な注釈書。速水房常自筆稿本を来田氏が書写した本。寛保2年(1742)速水氏元奥書あり。

刊本 大本1冊

(神宮皇学館文庫210.09/To)

洞院実凞著の有職故実書。

詳しく見る

挿絵の拡大

刊本 大本1冊

(神宮皇学館文庫210.09/To)

洞院実凞著の有職故実書。

詳しく見る

挿絵の拡大

写本 大本8冊

(神宮皇学館文庫 210.09/Y)

洞院実凞著の有職故実書。

詳しく見る

挿絵の拡大

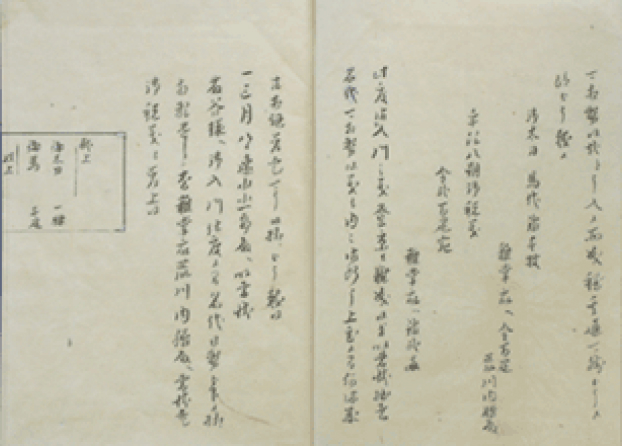

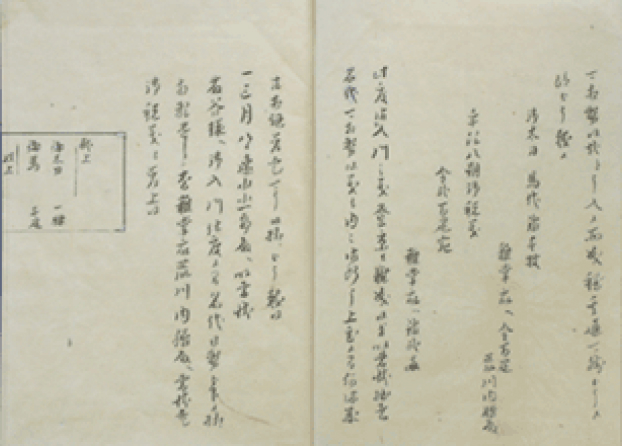

『藤谷家御教訓』

写本 大本1冊 (神宮皇学館文庫911.107/To)

宝暦4年(1754)3月、来田氏が速水房常(小一郎)を介して、公家の藤谷前宰相(為香)に入門した際の諸記録。その後 の和歌添削指導の記録を含む。なお、入門時の献上物は、馬代銀一枚、太刀代銀1両、雑掌衆へ金100疋。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

御師の学芸(その2)

来田家旧蔵資料の中には、伊勢物語及び連歌関係に貴重資料が多い。前者も連歌師に関わる資料が多く、伊勢の人々の学芸に連歌師が関与したことが知られる。

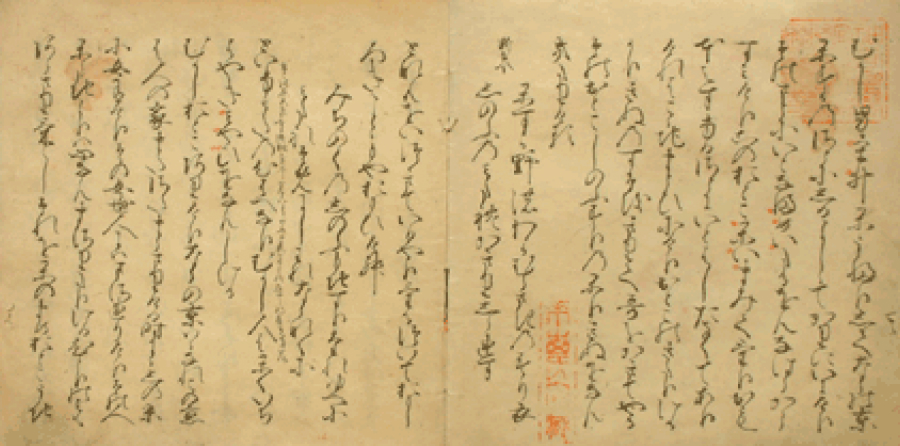

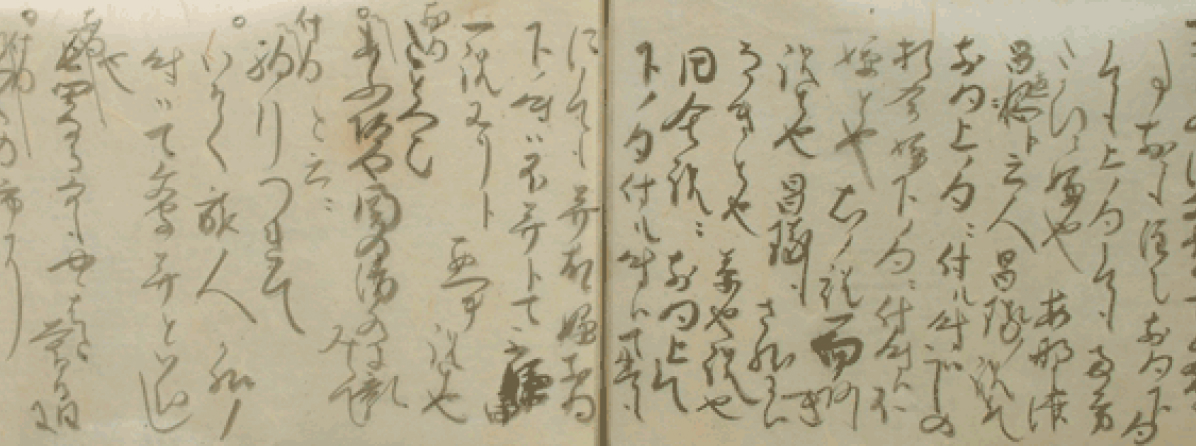

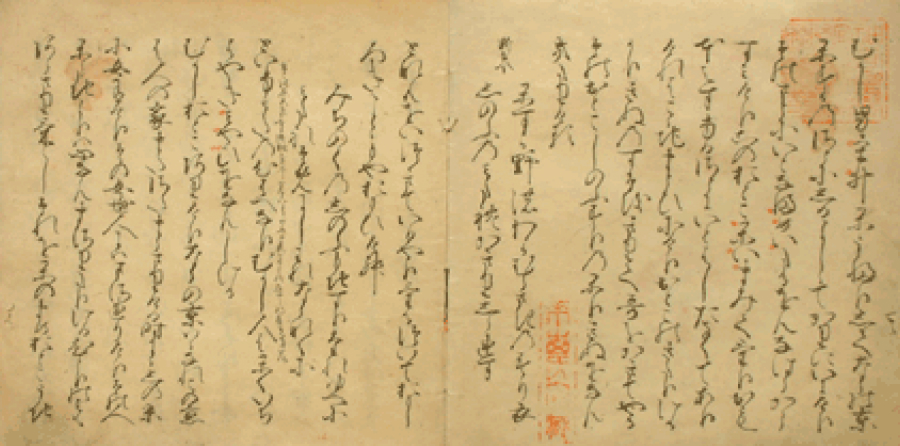

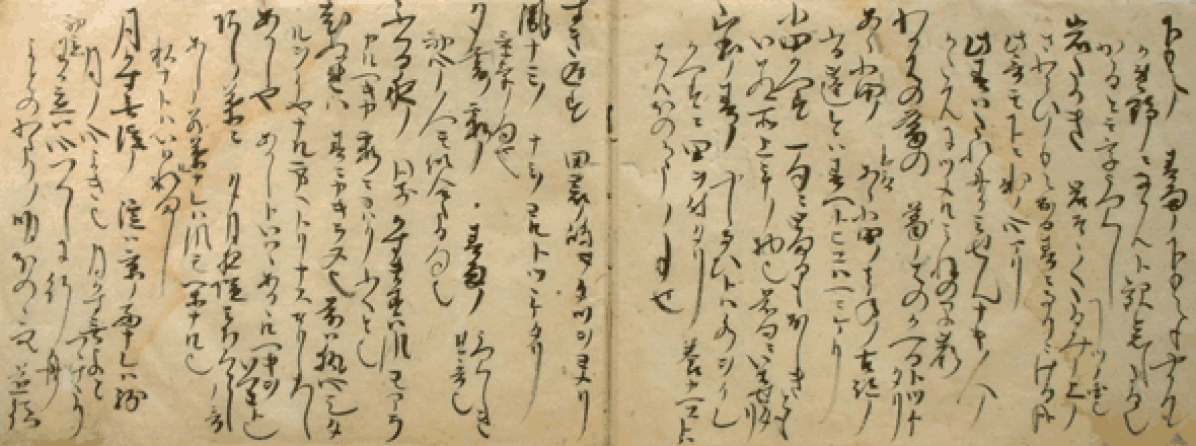

『伊勢物語』

写本 枡形本列帖装1帖 (神宮皇学館文庫913.32/I)

連歌師の猪苗代長珊(ちょうさん)自筆本。書写識語「永禄三年(1560)無射上澣書写校合畢」。巻末の遊紙に古筆(こひつ)了左(りょうざ)(自筆)の極め書あり、「這一冊者連歌師兼与法橋曾祖父長珊真蹟無紛之者也/寛永十四(1637)暦林鐘中旬/古筆了左(黒印)(花押)」。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

『伊勢物語抄』

写本 半紙本横本1冊 (神宮皇学館文庫913.32/I)

猪苗代兼如による伊勢物語注釈書。書写許可奥書「此伊勢物語抄者父兼如雖為秘本深依御懇望許書写者也/寛永九(1632)仲冬念三 看松斎兼与(花押)」(兼如の子、猪苗代兼与自筆。同人は同年12月23日没)。猪苗代兼如旧蔵本の寛永9年転写本。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

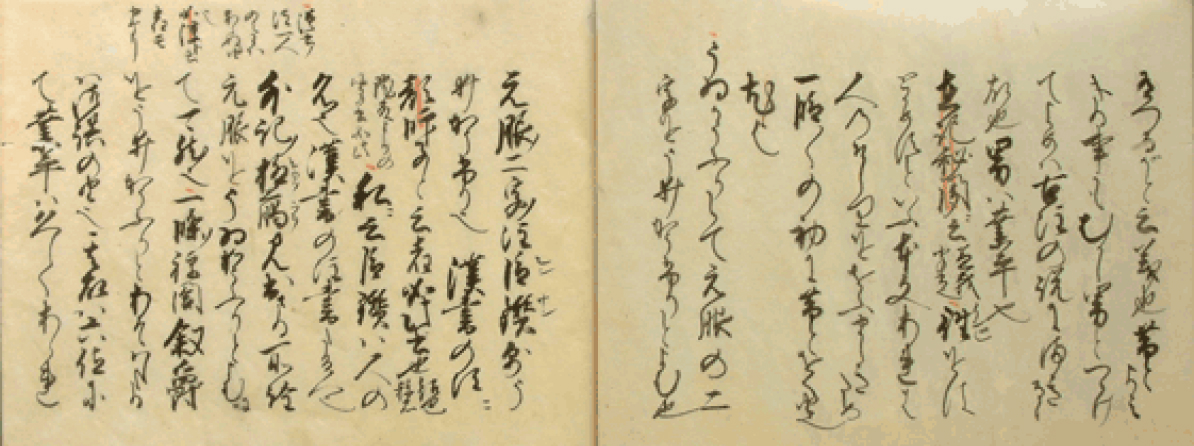

『竹聞』

写本 中本横本列帖装1帖 (神宮皇学館文庫 911.204/Ti)

連歌論書。『竹林抄』の古注釈書。著名な連歌師、猪苗代兼載が会津で講義した際の聞書の原写本。奥書「文亀三年七月十五日酉刻於会津黒川聴聞終了/天」。文亀3年(1503)の写本。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大

『新式目』

写本 中本横本1冊 (神宮皇学館文庫 911.207/R)

連歌に関する聞書雑記。記事詳細で豊富、詞に関する説明が多い。江戸時代初期、寛永頃能筆の原写本。書中「壬申八月十日より講始ル」とあり、寛永9年(1632)か。「安野津昌恵ト云人」等の地名見え、伊勢辺で出来た本らしい。

詳しく見る

詳しく見る

挿絵の拡大