古書は語る 〜館蔵の江戸文学資料を中心に〜

【特集】元禄期の絵入読本、浮世草子を楽しむ

大正時代、汽車の中で乗客たちの本を読む声がやかましい、という新聞投書があったそうだ。ことほどさように我々の先人たちは読書の際に音読をした。江戸時代の前期から中期にかけて数多く刊行された浮世草子は、同時代の風俗描写を主眼に置いた読み物で、いわば日本最初の大衆小説である。ぜひ音読して昔の読書をしのんでいただきたい。 それから、文字の大きい、目に優しい本であったことにも注目していただきたい。これ以後、書物の1頁あたりに収められる文字数は、現代に至るまで右肩上がりで増え続ける。この時代の書物の、少ない文字の容量は、必然的に文学における描写のあり方を規定した。つまりくだくだしい描写はやりたくとも出来なかったことがわかる。

西鶴織留

大本 6巻6冊元禄某月某日、難波西鶴自序。 元禄七年卯月上旬、団水序。

井原西鶴(いはらさいかく)

井原西鶴 1642-1693

いわずと知れた浪華の巨匠。若い頃は俳諧師として活躍、41歳のときに書いた『好色一代男』が大ブレイクしてから、散文作家に方向転換する。西鶴により、同時代の浮世を生きる人々の風俗や人情を描写した「浮世草子」という新しいジャンルが出現、日本文学の期を画した。塩村助教授の力説するところによれば、西鶴を読まずに日本文学の歴史を語ってはならないそうである。そのプライベートな生活についてはよくわからない点が多いが、若くして愛妻をなくし、盲目の娘にも先立たれるなど不遇な身の上だったようである。[西鶴作の主な浮世草子]

-

・

『好色一代男』天和二年(1682) ・『諸艶大鑑』貞享元年(1684)

-

・

『西鶴諸国はなし』貞享二年(1685) ・『好色一代女』貞享三年(1686)

-

・

『本朝二十不孝』貞享三年(1686) ・『武道伝来記』貞享四年(1687)

-

・

『日本永代蔵』貞享五年(1688) ・『世間胸算用』元禄五年(1692) *今回展示

-

・

『西鶴置土産』元禄六年(1693) ・『西鶴織留』元禄七年(1694) *今回展示

北条団水(ほうじょうだんすい)

北条団水1663-1711

西鶴の一番弟子で京の人。西鶴から発句「団(まどか)なるはちすや水の器(うつわもの)」を贈られ、号を団水とする。他に白眼居士・滑稽堂の号がある。西鶴の死後、大阪に移住して西鶴庵を守りつつ、誠実に西鶴遺稿を整理して世の中に送り出した。団水自身の浮世草子作家、俳諧師としての著作活動は25歳ころからはじまり、晩年までに数多くの作品を上梓する。 なお、いわゆる西鶴作品の多くを非西鶴作とする説がある。もしも西鶴以外の者の作を含むとするならば、その実作者の最右翼に団水がいたはず。ところが、団水の単独作と、いわゆる西鶴作との距離は余りに大きく、作品としての質の差は決定的である。よって非西鶴説は成り立たない。

[団水作の主な浮世草子]

-

・

『色道大鼓』貞享四年(1687) ・『昼夜用心記』宝永四年(1707)

-

・

『武道張合大鏡』宝永六年(1709) ・『本朝智恵鑑』正徳三年(1713) *今回展示

-

・

『日本新永代蔵』正徳三年(1713)

元禄七年(1694)三月、万屋清兵衛(江戸)・雁金屋庄兵衛(大阪)・上村平左衛門(京) 刊。

(岡谷文庫 913.52/I)

西鶴死去(元禄六年八月)後に刊行された遺稿集のひとつ。23の短編を収録。前半(副題「本朝町人鑑」)は、遊郭通いが幸いして思わぬ成功をする造り酒屋の惣領息子など、町人を主人公に家の盛衰を軸とした話が続く。後半(副題「世の人心」)では、大名屋敷の家来・医者・職人・質屋・下女・官女・腰元・乳母と様々な身分・職業の人々が登場し、当時の世相が生き生きと描かれている。

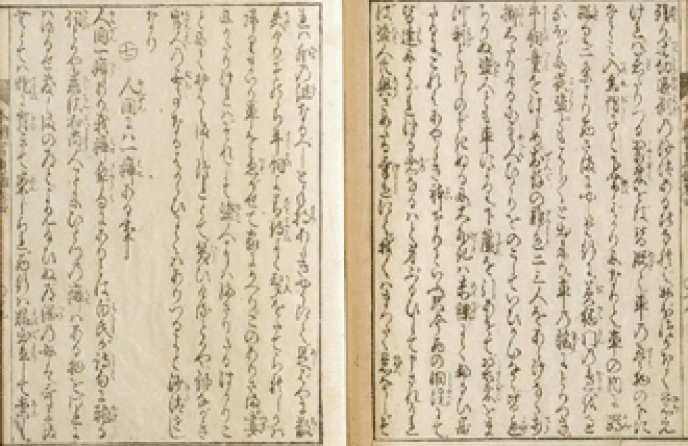

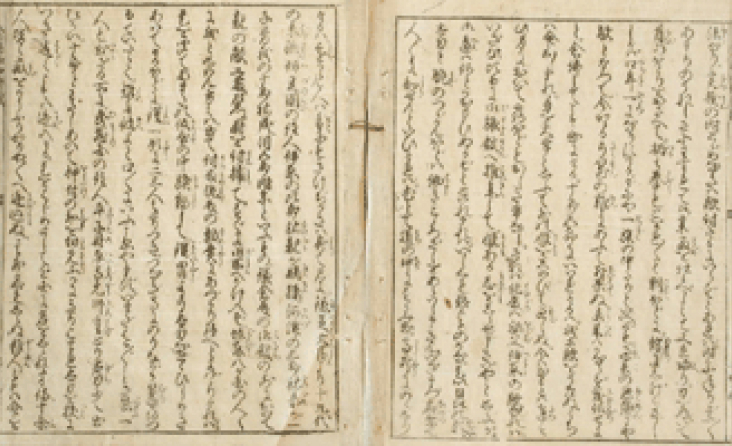

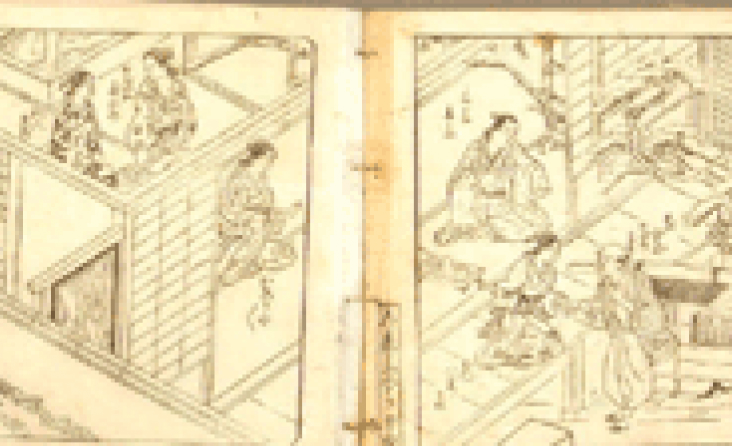

(巻4の3「諸国の人を見知るは伊勢」14ウ・15オ)

詳しく見る

本文の説明

『伊勢参道には、御師の宿や茶屋が立ち並び、有名な美人大道芸人お杉・お玉や、あだ名を取付き虫の寿林・古狸の清春という歌比丘尼など、芸達者も待ち構えています。歌比丘尼コンビは、訪れる旅人を見て出身地などの出自をピタリと当てる達人で、駕籠の男女のスキャンダルもあばきます。

(巻4の3「諸国の人を見知るは伊勢」14ウ・15オ)

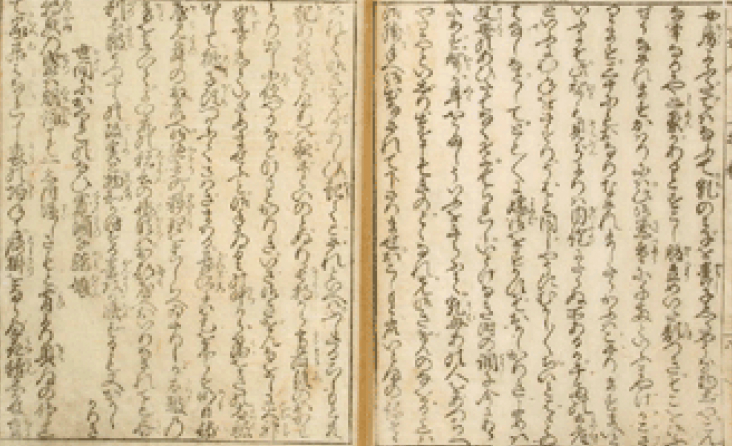

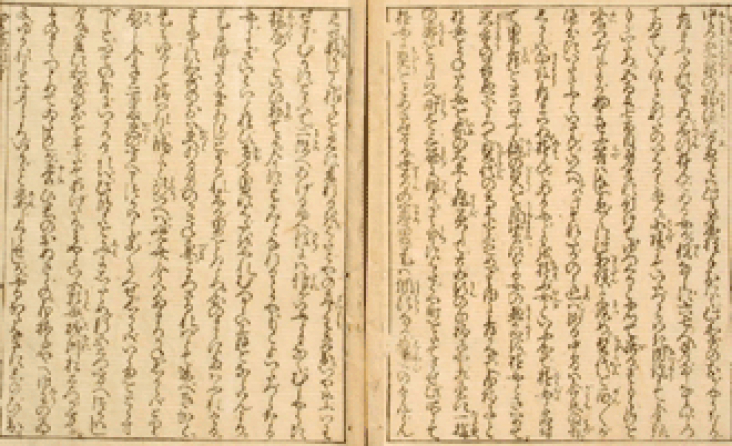

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

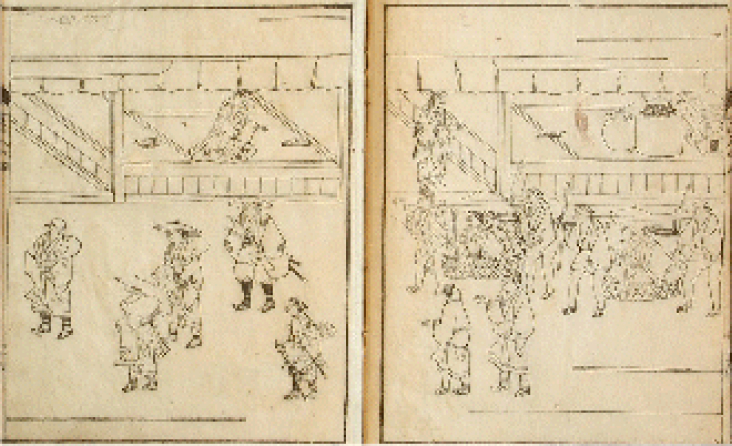

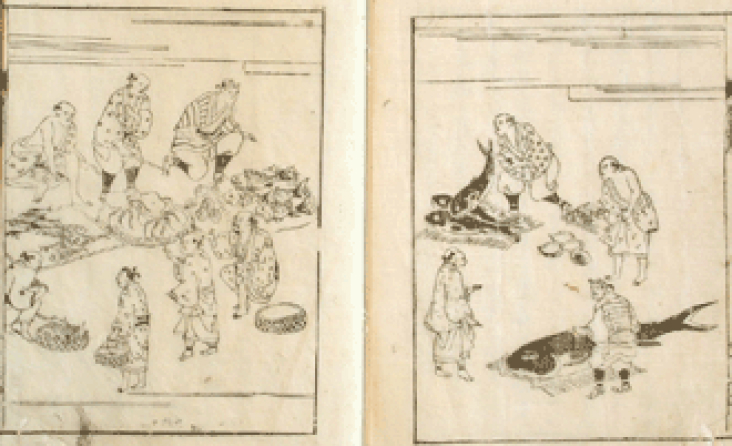

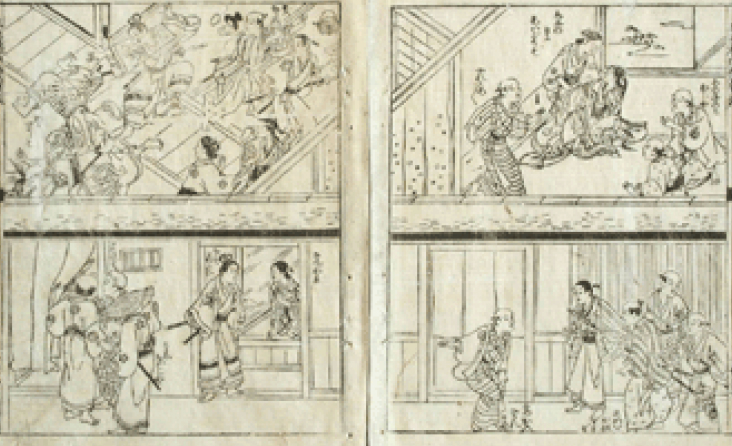

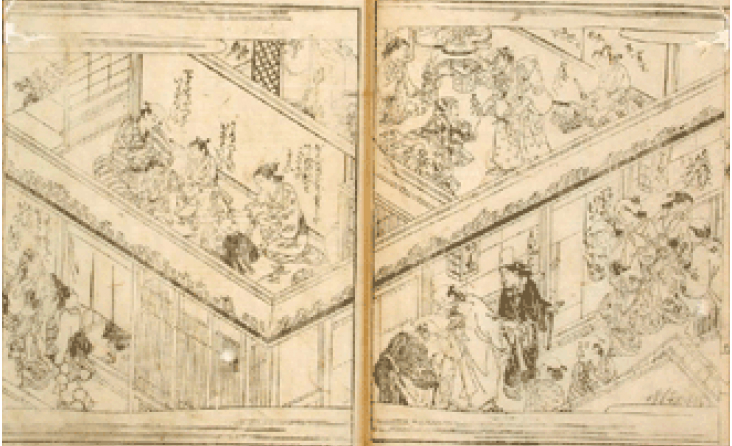

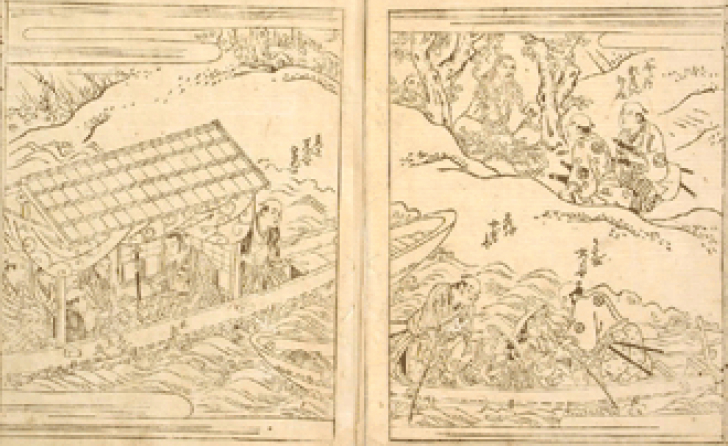

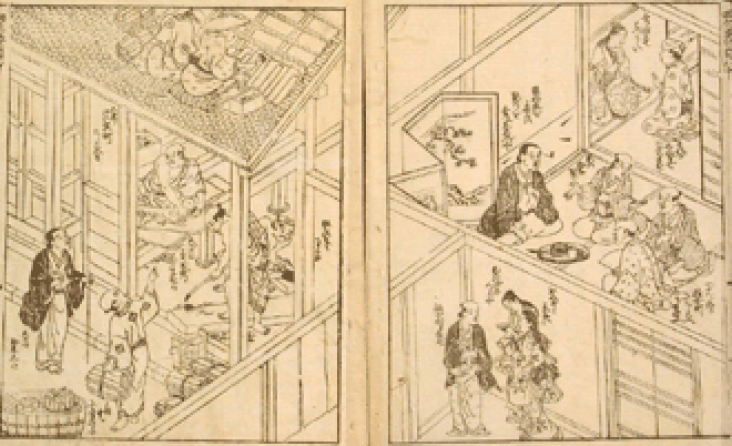

挿絵の説明

挿絵の拡大

世間胸算用

大本 5巻5冊元禄五申歳初春、 難波西鶴自序。

内題:胸算用。元禄十二年(1699)八月、 万屋彦太郎(大阪)刊(元禄五年初版本の再版本)。

(岡谷文庫 913.52/I)

『世間胸算用』は、副題に「大晦日は一日千金」とあるように、大晦日の一日に焦点をあて、金銭に翻弄される町人生活の悲喜劇を描いている。当時、大晦日は一年の総決算日で、様々な掛け売りのつけを払ったり、また売り掛け金を回収しなければならない。そのような大変な一日に集約される人とカネとのかかわり方を、ハナシの技法を駆使して描いた西鶴最高傑作の一つ。

(巻1の3「伊勢海老は春のモミジ」13ウ・14オ)

詳しく見る

本文の説明

月用の飾りのため伊勢海老が高騰して、品薄。ようやく見つけた伊勢海老は高値で買えない。これを聞いた家の主は、「高いものは買わない。物は安い時期に買うのがよい。伊勢海老がなくても年は越せる。安い年に二つ買って算用を合わせる。」と機嫌が悪いよう。

(巻1の3「伊勢海老は春のモミジ」13ウ・14オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

傾城禁短気

横本 6巻6冊(巻4・6欠)宝永八年卯月中旬、 作者八文字自笑自序。 [宝永八年(1711年)卯月、八文字屋八左衛門(京)刊] (岡谷文庫 912.52/H)

江島其磧作。全6巻のうち、1~2巻では宗論になぞらえた男色・女色優劣論。3巻では説法になぞらえ各地・各層の非公許売色者の様相を、4~6巻では説法になぞらえ吉原(江戸)・新町(大坂)・島原(京)の遊女と客との駆け引きや遊びの種々の様相を述べる。諸色道を集成し、趣向の奇抜さ、構成の巧みさで西鶴以後の技巧重視の浮世草子を代表する作品。

江島其磧 (えじまきせき)

江島其磧 (えじまきせき) 1666-1735

西鶴以後の浮世草子界の第一人者で、むしろ西鶴以上に同時代および後世に大きな影響を与えた。京の富裕な餅屋の4代目主人でもある。本名は村瀬権之丞。34歳のときに、当時の有力な版元であった八文字屋から刊行した役者評判記『役者口三味線』が成功をおさめたことに気をよくして、旺盛な執筆活動を展開する。しかし、八文字屋と利益配分をめぐり確執、対抗して自ら江島屋という本屋を興したが失敗した。

[其磧作の主な浮世草子]

-

・

『けいせい色三味線』元禄十四年(1701) ・『傾城禁短気』宝永八年(1711) *今回展示

-

・

『世間子息気質』正徳五年(1715) ・『世間娘気質』享保二年(1717) *今回展示

-

・

『国姓爺明朝太平記』享保二年(1717) ・『武道近江八景』享保四年(1719)

-

・

『浮世親仁形気』享保五年(1720) *今回展示・『頼朝鎌倉実記』享保十二年(1727)

-

・

『世間手代気質』享保十五年(1730)

(巻1の2「三野の女郎安心の身請」13ウ・14オ)

詳しく見る

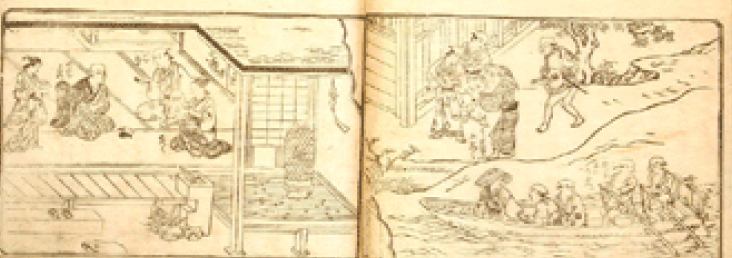

本文の説明

石町(こくちょう)の金持ち丸七が、吉原三浦屋の太夫花紫を身請けするため、金千五百両を供の下人に持たせ、吉原へ向かいますが、小判の重さで舟足が遅くなってしまいます。一方、吉原大門前では、花紫と将来を誓い合いながら、身上を潰し、没落した船町の喜田が丸七を待ち構えていました。

(巻1の2「三野の女郎安心の身請」13ウ・14オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

本朝智恵鑑

大本 6巻6冊宝ながき宝珠の牛のむつましき年(宝永六年・1709)の弥生長閑なる日、洛陽滑稽堂のぬし団粋自序。正徳三年(1713)正月、出雲寺和泉掾(京師三条通・江戸日本橋)刊。

(岡谷文庫 913.52/H)

知恵に関する中国の故事類を集めた先行書『智恵鏡』をまね、日本の知恵者に関する話を集めた短編集。

その内容は教訓的であり、仏説を多く含む。作者である北条団水の没後に刊行された。

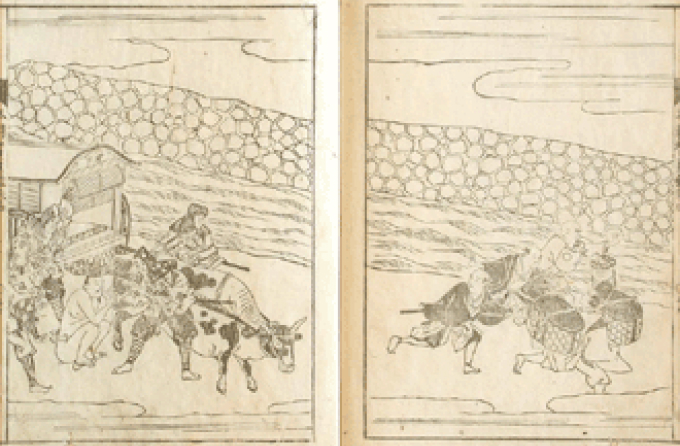

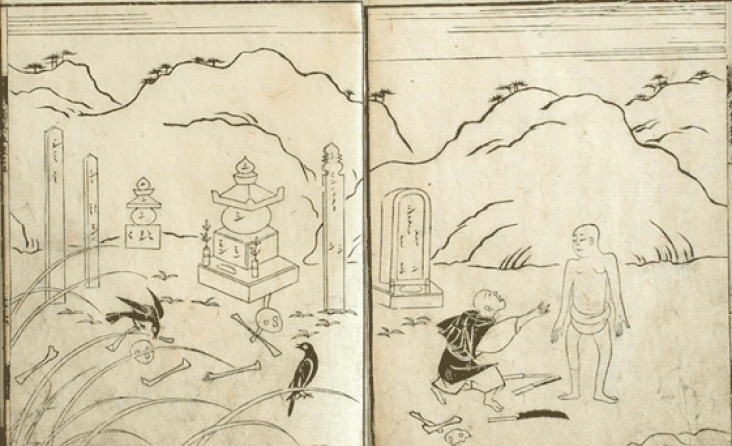

(巻4の6「夜盗を謀る機転の事」19ウ・20オ)

詳しく見る

本文の説明

阿蘇の大外記は夜更けに内裏より帰る途中、盗賊に襲われる事を心配して、何を思ったか着物を脱ぎ烏帽子と下帯だけになって車のなかにうずくまっていました。案の定、盗賊に襲われた裸の大外記は、先ほど衣服を剥ぎ取られた者だと嘘をつきます。身に覚えのない盗賊達は、別の盗賊がすでに襲ったあとだと思い、興ざめして去って行きました。盗賊すらだます機転で難を逃れたという話です。

(巻4の6「夜盗を謀る機転の事」19ウ・20オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

当世御伽曽我

大本 5巻5冊(巻1欠)[正徳三年(1713年)]、八文字屋八左衛門板 刊。 [作者江島其磧]

(岡谷文庫 913.52/H)

日本三大仇討ちの一つ、「曽我兄弟の仇討ち」を題材としている。『当世御伽曽我』では、曽我兄弟の産まれる前の、仇討ちの原因となった争いや、兄弟の出生と成長の逸話が中心である。兄弟の実父、河津三郎祐泰(かわづさぶろうすけやす)は、領土をめぐる争いにより、弟工藤一臈祐経(くどういちろうすけつね)によって暗殺される。祐泰の子、一幡丸(後の曽我十郎祐成(そがじゅうろうすけなり))と筥王丸(後の曽我五郎時宗(そがごろうときむね))は、曽我家の子となったが、実父の仇討ちの思いはどんどんと強くなっていく。其磧(推定)作の長編時代物浮世草子。後編は『風流東鑑』として刊行された。

(巻3の4「水上は泪の雨古郷の母の煩ひ」23ウ・24オ)

詳しく見る

本文の説明

筥王(箱王)の、恋人とのなれそめのお話です。遊女"少将"は、きっぷがよく、おのずと位があるたいへんな美人です。少将がはじめて水上する日、彼女は母親の危篤の報を受け、母に会いたいと願い出ます。しかし、それを聞いた客は、血相を変えて許しません。ちょうどそこへやってきた筥王(箱王)は、困っている彼女を助けます。

(巻3の4「水上は泪の雨古郷の母の煩ひ」23ウ・24オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

風流東鑑

大本 5巻5冊正徳三年(1713)三月、八文字屋八左衛門新板 (京)刊。 [作者江島其磧]

(岡谷文庫 913.52/H)

『当世御伽曽我』の後編。 筥王は、父の弔いのため出家をしていたが、仇討ちをするために勝手に還俗し、怒った母から勘当されていた。建久4(1193)年5月、富士山山麓にて狩が行われることになり、ようやく兄弟に、祐経暗殺の機 会が到来する。筥王は武士として元服し、母も、命より名誉を重んじる武士道を理解し、和解する。兄弟は長年の本望を達成する。

(巻8の4「夜廻りの拍子木打ちたり敵」24ウ・25オ)

詳しく見る

本文の説明

仇討ちの場面が、臨場感あふれる描写で描かれます。雨が降り、みな酒を飲んで寝静まっています。兄弟は、ぐっすり寝ている祐経の寝場所に押し入り、とうとう祐経を討ち取ります。そして、兄十郎は、恩のある武将に自分を討ってもらうように頼み、いさぎよい最期を迎えます。一方、弟五郎は、なじみの遊女"亀菊"に扮した武将に、生け捕りにされてしまいます。

(巻3の4「水上は泪の雨古郷の母の煩ひ」23ウ・24オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

世間娘容気

大本 6巻6冊 (巻5欠)享保二年中秋吉旦、 作者其磧自序。 享保二年(1717)八月、 谷村清兵衛・江島屋市郎左衛門 刊。(岡谷文庫 913.52/E)

「気質物(かたぎもの)」は浮世草子の分類のひとつで、代表的作家である江島其磧は、『世間子息気質』をはじめとして多数の生彩を放った気質物を描き好評を博している。『世間娘容気』では、町人の娘を素材として、様々な「ムスメ」像を誇張して面白おかしく描かれている。その中に女性観、女性の社会的地位やモラルが浮かび上がる。また、若い女性に共通した感覚は、現代にも通じるものが随所に見られる。

(巻1の1「男を尻に敷金の威光娘」5ウ・6オ)

詳しく見る

本文の説明

千両の持参金付きの美しい十七歳の花嫁が、乳母の乳を離れられない赤子同然の女性であったという話。寝そびれて、まさに幼児のようにぐずっている花嫁の機嫌を取るために、聟をはじめお付きの女房衆が、神楽もどきに宴をはる、婚礼の夜の騒ぎです。

(巻1の1「男を尻に敷金の威光娘」5ウ・6オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

浮世親仁形気

横本 6巻6冊(巻4・6欠)横本 5巻5冊 鶯のはつ子の日、 作者 江嶋其磧・八文字自笑自序。

享保五年(1720)正月、 八文字屋八左衛門・ゑじま屋一良左衛門 刊。

(岡谷文庫 913.52/E)

『世間子息気質』『世間娘気質』に続く、江島其磧作の気質物。15の短編からなる。力自慢で相撲に凝る親父、子供自慢で張り合う親父、いかさま医者にだまされ高額な寿命薬を買わされる吝嗇家の親父、兵法に凝る刀屋の親父など、さまざまな一風変わったオヤジの性癖を「気質」として誇張し、こっけいに描く。

(巻5の3「老を楽しむ果報親父」14ウ・15オ)

詳しく見る

本文の説明

(中椀の又兵衛という貧乏ながら実直な親父がおりました。器量よしとは言えぬ一人娘がひょんなことから玉の輿に乗り、大名の御家老の奥方となって世継の若殿を生みます。家老の邸宅に奥方の親御様として迎えられる又兵衛ですが・・・)着慣れぬ着物に青くなって苦しがり、盃に酒を注げば茶碗で飲みたいと所望します。ふかふかの布団では寝つけぬと、庭先にムシロを敷いてこれが極楽と御満悦。果ては、何もしないでただ御馳走を食べてばかりでは骨が痛むと難儀がる始末。困りはてた家来が、気晴らしにと勧めた千本築を大いに気に入り、百の年まで御隠居さまとかしずかれ、一生安楽に暮らしたという果報者の親父でありました。

(巻5の3「老を楽しむ果報親父」14ウ・15オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

女曽我兄弟鑑

大本 5巻5冊(巻3一部欠)めでたい年の始、作者自笑・作者其磧自序。 享保六年(1721)正月、八文字屋八左衛門・江嶋屋一郎左衛門 刊。 (岡谷文庫 913.52/H)

周防の国(今の山口県)の大名、大内義隆は家老の陶(大膳)晴賢に謀られて打ち滅ぼされ、義隆の一子、義丸君を守り育てていた妻籠勘介も陶の家来に切り捨てられる。勘介の娘の千どり(朝倉)とおてふ(八千代)の姉妹は、それぞれの亭主の協力もあって、共に力を合わせて親の敵討をする。また、陶は主君の仇でもあることから夫婦4人は先代の旧臣達と敵討を計画し、陶が不老不死の薬を求めていることを知り、策略をめぐらして船上にて見事、仇討を果たす。その後は義丸君の世となって、めでたし、めでたし。

(巻5の2「謀はおもふ図にのつて来る大船」8ウ・9オ)

詳しく見る

本文の説明

陶晴賢と通眼居士が船に乗って、不老不死の薬に必要な人魚の生胆を探しています。そのとき、2人乗りの小さな舟が近寄ってきます。みると 蓑笠を着ているが、話し振りは女らしい様子です。「くせものよ」と取り押さえようとすれば2人は刀を抜いて向かってきます。 つけ交じりに描かれています。

(巻5の2「謀はおもふ図にのつて来る大船」8ウ・9)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

日本契情始

大本 5巻5冊 栄ゆく花の三月、作者自笑・作者其磧自序。 享保六年(1721)三月、江島屋一良左衛門・八もんじや八左衛門 刊。 (岡谷文庫 913.52/H)

鳥羽の院にとりついた妖狐を退治した三浦ノ介義孝が、宮中から千歳を妻に与えられるというところから物語りは始まる。元白拍子の千歳は以前から義孝の弟、和田五郎と夫婦の約束をしていた。五郎は家のため、兄のためを考えて二人の関係を断ち切ろうとするが不首尾に終わる。五郎は自ら不行跡を起して、兄から勘当され、国を追われることに成る。この兄弟間の義理と人情の世界に、遊女となって主に尽くす和歌の前を登場させて、遊郭の成り立ちと、「くるわ」における微妙な男女の関係を描きつつ、兄弟の仲を円満に解決し、五郎と千歳が結ばれるという話。

(巻4の1「寡男は聞伝に金銀持て廓の始」6ウ・7オ)

詳しく見る

本文の説明

白拍子屋仲間が集まって、遊郭を作り上げていく話がますます盛り上がっています。一方では和歌の前と乳母みやの嘆きの話が語られていきます。当時は舞をまい、小歌をうたう美人を白拍子といい、美人でありながら舞のまえない女を黒拍子と呼んでいました。そのような何もしないで「遊んでいる女」が男性と仮の契りを結ぶ遊女に発展し、白拍子と遊女を兼ねる美人が太夫となっていきます。彼女たちを商品として新しい商売を確立し、遊廓という一つの町を形成していく過程が、こじつけ交じりに描かれています。

(巻4の1「寡男は聞伝に金銀持て廓の始」6ウ・7オ)

本文の拡大

右頁の翻字を見る

左頁の翻字を見る

挿絵の説明

挿絵の拡大

西行撰集抄

半紙本 9巻合5冊 (小林文庫 913.41/Sa)

「挿絵画家、西鶴」 西鶴は器用な人で、絵をよくした。絵俳書、俳諧の自画賛、それから処女作『好色一代男』をはじめとする自作の浮世草子のうちのいくつかに、ユニークな絵を残した。この『西行撰集抄』の挿絵も、独特の画風から西鶴の手になるものと推定される。 『撰集抄』は西行に仮託された中世の説話集で、江戸時代には西行の作と信じられた。西鶴同世代の芭蕉の愛読書でもあった。掲出の図版は、西行が高野山で死者の骨から人造人間を作るという不思議な話。その他の挿絵の中には、西鶴と同時代の風俗で描いたものが見られる。そのことは、古典を過去のものとして突き放すのではなく、何かしら同時代的な文学として享受していたことを如実に物語っている。 本書は貞享4年(1687)5月、大阪の河内屋善兵衛という版元から刊行された。この河内屋は『往生要集』(貞享2)・『小学句読』(貞享2)・『科註妙法蓮華経』(貞享3)・『盂蘭盆経疏新記』(貞享3)・『平家物語』(貞享3)・『近代艶隠者』(貞享3)の刊行書が知られるが、このうち『近代艶隠者』は西鶴門人西鷺の作で、本文の版下も挿絵も西鶴が書き与えている。西鶴と親しい版元であったらしい。 実は大阪の出版の歴史は浅く、始まってからこの時点でまだ十数年しか経ていない。出版のメッカ京都に比べてひどく劣勢であった。それがこの時期、京都に対抗するかのように、『太平記』『平家物語』『沙石集』等々、過去に京都で刊行された古典類が盛んに大阪で刊行される。この『撰集抄』大阪版の背景にもその流れがある。 ところが結局、大阪の地での古典刊行は成功しなかった。そして、大阪の出版界は新作の実用書および西鶴本を軸に発展するに至るのである。そのように、大阪の出版界の動向と西鶴とは密接な関係にあった。

詳しく見る

挿絵の拡大